銅錢幾乎成為中國民間歷代標準貨幣,但銅的產量有限,在銅貴鐵賤的情況下,中國幾乎歷代均曾行用鐵錢,並在兩宋期間最為興盛且具區域性。北宋期間以四川與陜西為主,南宋期間增加兩淮區但減少陜西區(因為已落入金人之手),成為南宋經濟的一大特色。

在五代十國時也曾經因為不夠銅錢而被迫改用其他金屬鑄錢。圖為南楚「乾封泉寶鐵錢」及南漢「乾亨重寶鉛錢」。(資料圖片)

使用「鐵錢」屬於權宜之計,最主要的原因還是與「銅錢」產能追不上經濟的發展有關。在南宋立國初年,由於與金戰爭造成的破壞,大大破壞了生產,包括鑄錢。紹興二年(1132年),銅錢年鑄量只有8萬貫,經過一番努力後,在紹興二十六年(1156年)時年鑄量一度達到23萬貫,紹興三十一年(1161年)又降至10萬貫左右。

南宋中期的銅錢與紹興初年一樣,只有小平錢和當二錢兩種。孝宗隆興元年(1163年,「詔鑄當二、小平錢。」紹興三十年(1160年)工部奏定諸監歲鑄銅錢權以50萬貫為額,紹興三十二年(1162年)只鑄到銅錢10.4萬貫,較定額差39.6萬貫。至孝宗乾道元年(1165年)也只鑄到11.35萬貫,無奈只得將定額降為30萬貫。

北宋徽宗「大觀通寶(當十)」錢。可見當時通貨膨脹之嚴重。(資料圖片)

淳熙三年(1176年)宋室又「定鑄錢司歲額為十五萬緡。儘管降低了定額,鑄錢司仍不能完成任務,就在這年,《宋會要輯稿》記載都大提點鑄錢王楫因為鑄錢數目未能達標,又「廣敷諸州木炭錢,不以鼓鑄,盡獻於朝,却以舊錢入換新錢解納」,被罷官送台州編管。

孝宗末年,知吉州趙師𢍰因「即山煉銅,足冶欠額二十萬」,被晉升為戶部郎官、淮東總領。可是在孝宗年間的多數時間,都未能完成銅錢的年鑄額。《平齋文集》卷三十一《吏部鞏公墓誌銘》載︰「冶司孝宗朝定額十五萬緡,後浸虧額,六不及一」,即表示鑄錢較少的年份,僅有兩三萬貫。

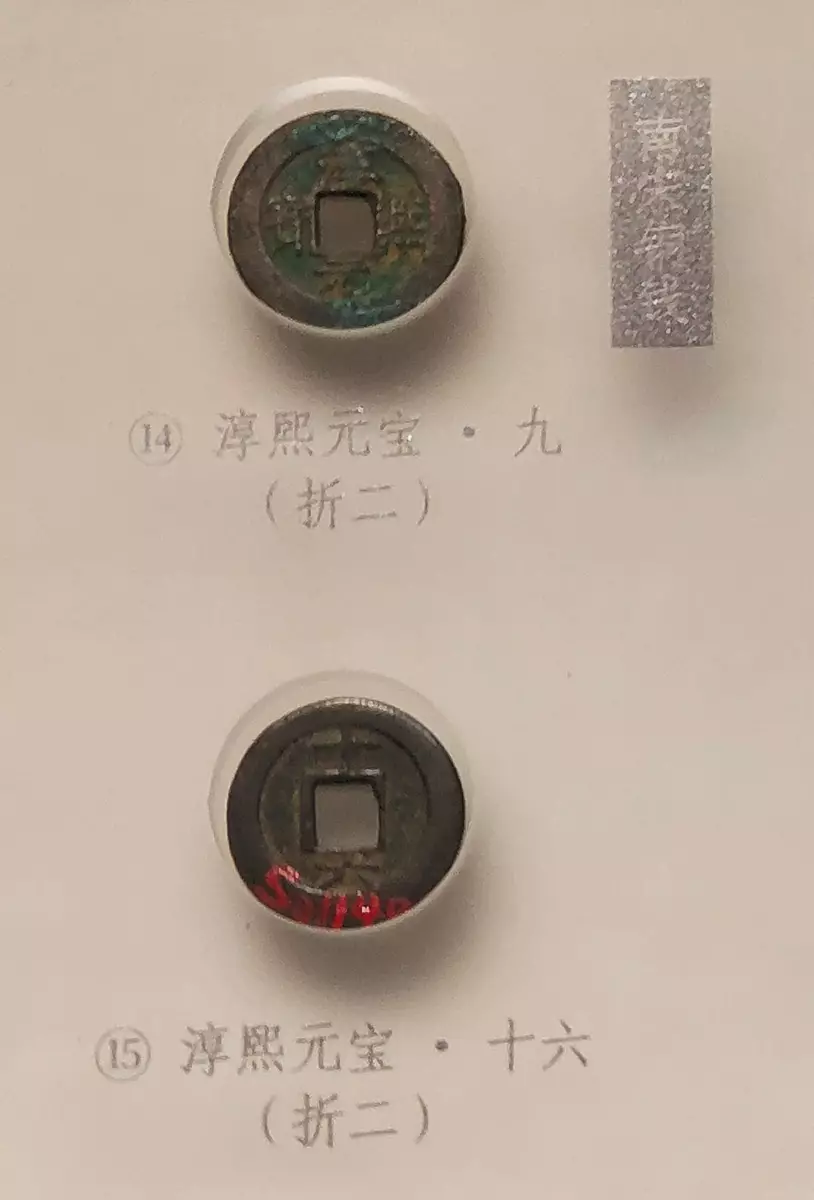

南宋孝宗的兩款「淳熙元寶」錢。(資料圖片)

由於鑄錢銅料缺乏和鑄錢成本太高,南宋中期大部分銅錢監已被廢罷或停產。為此宋室曾多次嚴令不許銅錢流出海外及北方,但在有利可圖的情況下,「銷熔十錢,得精銅一兩,造仍器物,獲利五倍。」為了圖利,民間毀錢鑄器、販錢出國和私鑄劣幣是很自然的事情,即使用嚴刑峻法也禁之不絕。

再說「鐵錢」這東西。南宋前期,鐵錢只限在四川流通,國內其他各路都用銅錢。但由於銅錢大量流往國外,尤其是在宋金交界的沿邊地區,人們通過走私貿易,使南宋的銅錢源源不斷地流入金國。南宋中期,為了防止銅錢外流,宋室便在原來行使銅錢的兩淮和京湖地區改用鐵錢。這也是在四川以外,沿長江以北建成了一片鐵錢區,或可稱之為江北鐵錢區,其中包括淮南東路、淮南西路、京湖南路和荊湖北路。這樣一來,江北鐵錢區又和西邊的四川鐵錢區連成一片,就等於在宋、金之間築起了一道堵絕南宋銅錢北流金國的防護牆。現在讓我們來看一下鐵錢區內各地的鐵錢鑄造和流通情況。

南宋理宗「淳祐通寶‧當百」錢。相比北宋,南宋的經濟環境更差,通貨膨脹更為嚴重。(資料圖片)

早在宋太宗太平興國七年(982年),宋室就下令在川峽地區徵稅只用鐵錢,從此四川成了宋代唯一始終行用鐵錢的特區。至宋高宗紹興三十一年(1161年),四川邛州監歲鑄鐵錢3萬貫(其中折二錢2萬貫、小平錢1萬貫),利州監歲鑄鐵錢9萬貫(其中折二錢6萬貫、小平錢3萬貫),總共只有12萬貫。孝宗淳熙六年(1179年)十月,總領李昌圖上奏︰「利、邛州兩監,所鑄錢官費本錢倍於息,且鼓鑄有限,而民間鉟銷無窮,若不更革,錢重引輕,必壞引法,乞罷鑄兩監折一小錢,比折二錢稍增銖兩,改鑄折三大錢,及將祟寧、大觀折二大錢并作折三行使。」

宋室採納李昌圖的建議。宋室之所以在利州、邛州二監鑄折三大鐵錢,是因為原鑄折二錢和小平錢成本太高且鑄量有限,又被民間大量銷毀改鑄鐵器,從而使充當四川錢引發行本錢的鐵錢大為減少,如不增鑄鐵錢,必將使錢引貶值。而新鑄折三大鐵錢用料只稍多於折二錢,祟寧、大觀折二鐵錢并不增料徑直改作折三錢使用,顯然折三大鐵錢是一種新的減重錢。

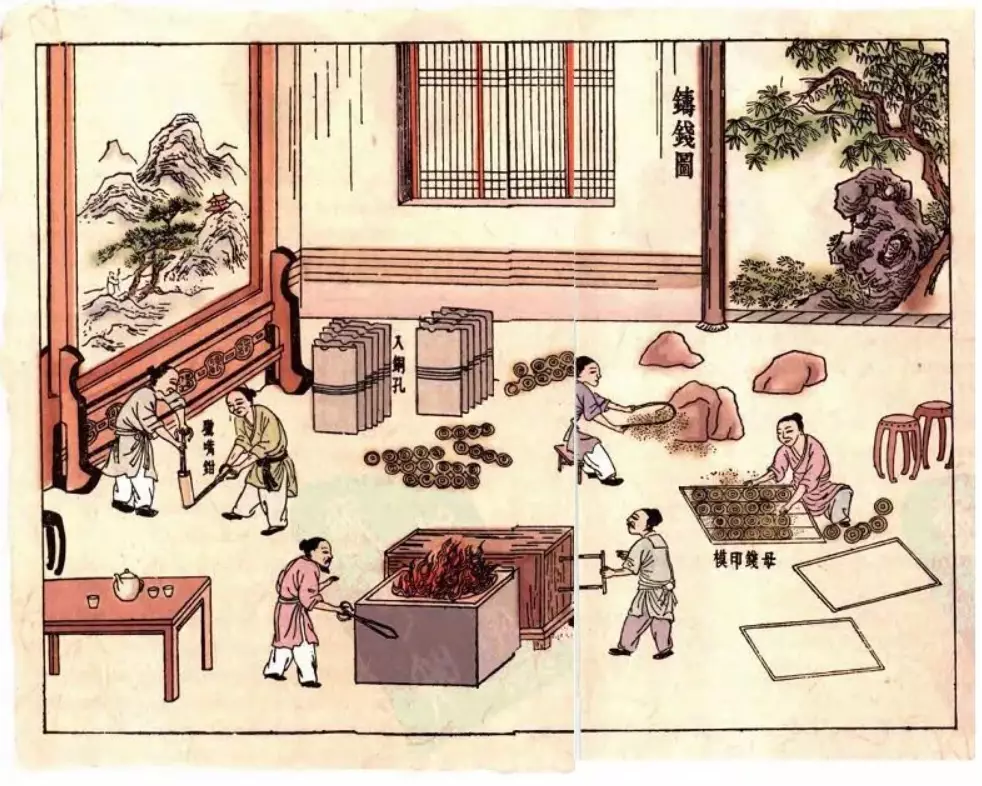

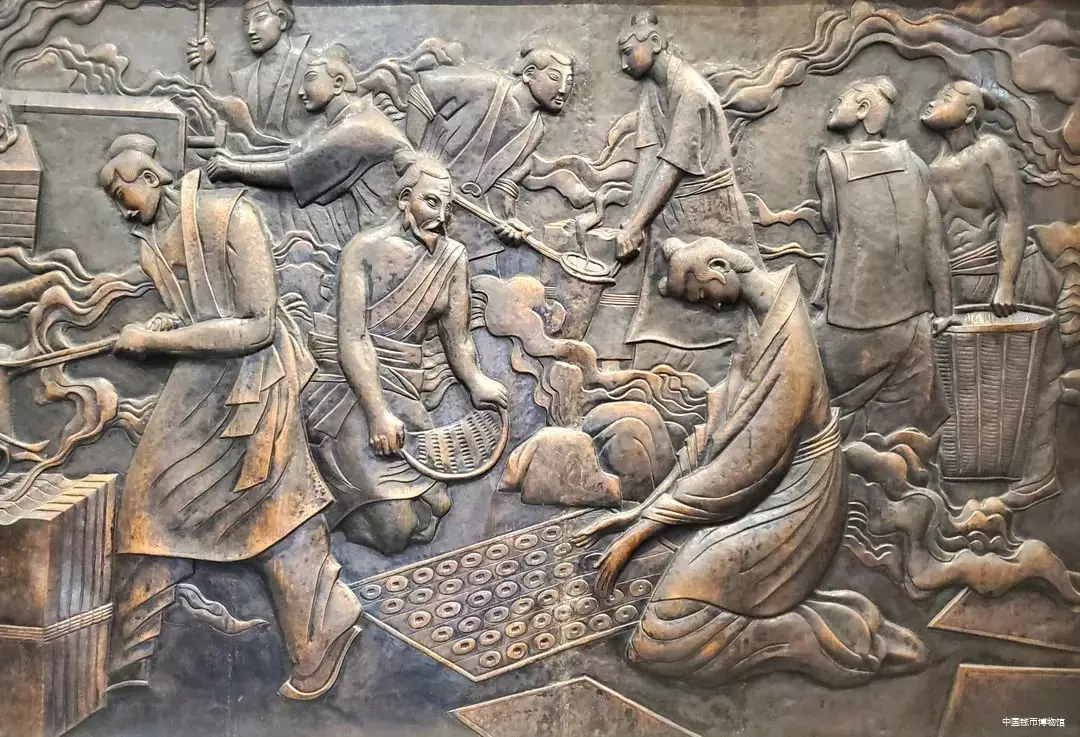

《天工開物》內的鑄錢圖。可見古代鑄錢的工序。(網上圖片)

既然四川是鐵錢特區,當然不允許外地銅錢流入來攪亂四川貨幣的流通秩序。孝宗時有部分銅錢流入四川東北,宋室為此專門下令收兌流入四川的銅錢。據《宋史全文》卷二十六載︰「淳熙七年(1180年)有臣僚上言,有商旅和軍兵攜帶銅錢,從京西路均州、房州水陸兩路進入四川東北的金州、利州。金州原來只用交子、鐵錢,現在兼用銅錢。如果銅錢深入四川其他地區,將助長四川毀錢鑄器之弊。因此,他們要求四川總領所委托利州路漕臣在金州置場,以交子兌換官私銅錢,然後將銅錢發送到湖廣總領保管。宋室接受了臣僚們的要求。

在中國錢幣博物館展廳紫銅版浮雕內,所示古代工匠鑄錢的工作環境。(網上圖片)

淳熙七年(1180年)改鑄折三鐵錢後,鑄錢額有所增加,從而使發行四川錢引也有了較前充足的本錢。據《宋史‧食貨志下二‧錢幣》載︰「淳熙十五年,四川餉臣言︰『諸州行使兩界錢引,全藉鐵錢稱提,止有利州紹興監歲鑄折三錢三萬四千五百貫有奇,邛州惠民監歲鑄折三錢一萬二千五百貫。』」據此可知,淳熙十五年(1188年)四川共鑄折三鐵錢4.7萬餘貫,折計小鐵錢14.1萬餘貫。