在太空中收集太陽能並傳回地球,已出現研究突破。

6月1日,實驗搭建者、美國加州理工學院宣佈,1月發射的一顆衛星已將微波束的能量導向太空中的目標,甚至還將一部分能量發送到地球的探測器上。歐洲空間局(ESA)太空科學家維珍頓(Sanjay Vijendran)說,「以前沒有人這樣做過,他們通過展示這種能力,為這個夢想的實現增加了信心。」

加州理工學院順利將電力轉成微波,讓衛星能將太陽能直接傳遞到地面使用。

長期以來,可靠性一直是太空太陽能發電面臨的挑戰。為了產生與典型的燃煤或核電站一樣多的電力,衛星需要覆蓋方圓數公里的收集區域,需要數百次發射和在軌組裝。美國太空總署在20世紀70年代能源危機期間策劃了一次任務,但以當時的技術,這項由太空梭搭載衛星升空並由太空人組裝的任務將耗資1萬億美元。費用太高,無甚可為,從那以後,就很少有人提及了。

如今,太空發生了變化。太陽能電池和微波光束更便宜、更高效。組裝機器人將很快進入軌道,SpaceX等公司已經大幅削減了發射成本。歐洲空間局和英國政府最近委託有關機構進行的研究表明,大型太空軌道發電機很快就能以與地面核電站相若的成本發電。

加州理工學院的這項任務旨在更進一步開發輕便、廉價和靈活的部件。微波發射器是一個由32個平面天線組成的陣列,排列在比餐盤稍大的表面上。通過改變發送到不同天線的信號的時間,研究人員可以控制陣列的波束。他們把它對準一對微波接收器,然後隨意將光束從一個接收器切換到另一個接收器,並點亮每個接收器上的LED。

微波發射器的發射功率很小,只有200毫瓦,比手機攝像頭的光還暗。但該團隊仍然能夠將微波束引向地球,並用接收器探測到它。加州理工學院電氣工程師夏占偉(Ali Hajimiri)說,「這是一個概念驗證,它表明了整個系統可以做什麼。」

加州理工學院的航天器還有兩個計畫中的實驗。其中一個正在測試32種不同的太陽能電池,看哪一種能耐得住嚴酷的太空環境。第二個是一塊折疊的超輕複合材料,它將展開成為一個兩米寬的帆狀結構。雖然帆上不會安裝任何太陽能電池,但它旨在測試未來發電站所需的輕薄、靈活的大型裝備。

人們對太空太陽能的興趣似乎越來越大。歐洲空間局今年委託有關機構進行了兩項關於軌道發電站潛在結構的研究。維珍頓說,能源供應公司已經加入了這項工作。日本京都大學團隊上個月宣佈,他們將與日本宇宙航空研究開發機構合作,在軌道上測試電力傳輸。

日本電氣工程師Naoki Shinohara說,他很高興聽到加州理工學院取得成功的消息,「但同時我也很失望,因為日本人的目標是在2025年進行世界上第一個(無線電力傳輸)衛星實驗。」

初創公司Virtus Solis Technologies也一直在測試電力傳輸,並計畫在2026年將一個試點工廠送入軌道。該公司首席執行官包寧(John Bucknell)表示,打算在10年內向客戶提供商業電力。「太空太陽能利用技術是唯一一種清潔、可靠、可擴展的能源技術,是實現零碳排放的可靠途徑。」

在太空用太陽能發電效能有多高?專家指出,1平方米的太陽能發電板,在多霧地區每小時最多只能生產0.1千瓦電力;如果在中國西北地區,中午太陽直射時能產生0.4千瓦,如果到了太空,產生的電力會達到10至14千瓦,幾乎是地球的百倍以上。

專家表示,理論上如果在地球同步軌道上,部署一條寬度1,000米的太陽能發電板陣環帶,假定其轉換效率為100%,那麼她在一年接收到的太陽輻射通量,已大約等於目前地球石油儲量的能量總和。

當然,現階段太空太陽能電站還有一些困難需要克服,例如何把上萬噸的發電設備運送至地球同步軌道和組裝、遠距離傳輸中微波傳輸的衰減和效率問題,以及大功率微波輻射對人體損害等,但這些問題相信佷快會迎刃而解,例如科學家正研究利用3D打印技術在太空製作大型部件,以解決運送設備的難題。

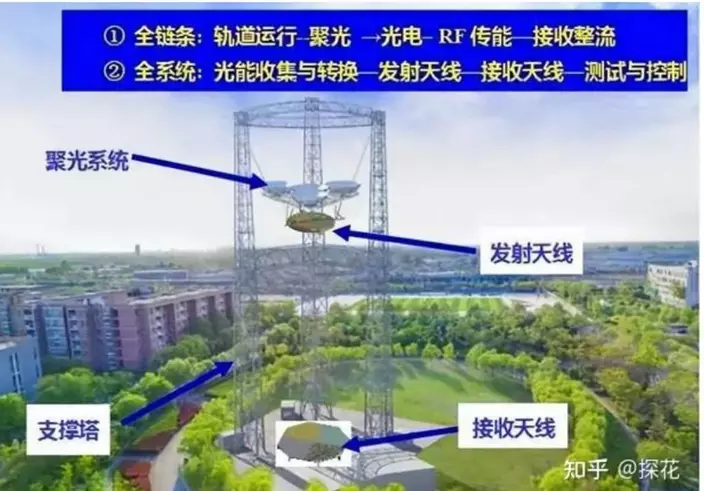

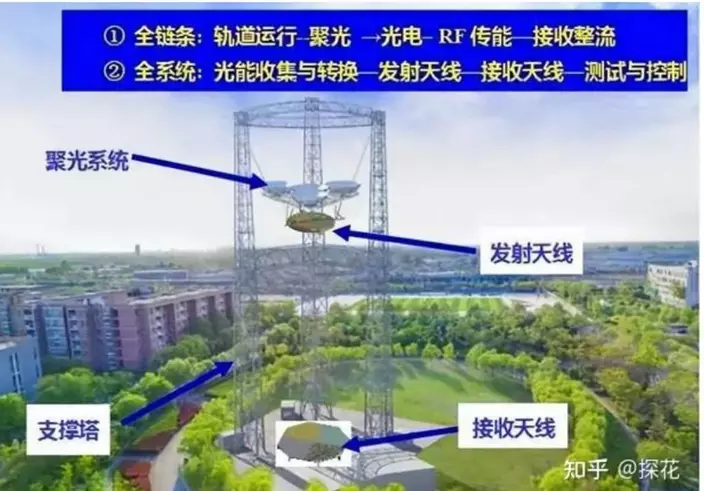

「逐日工程」空間太陽能電站地面驗證系統西安電子科技大學。西安電子科技大學圖片

中國對太空太陽能電站的研究始於「十一五」(第十一個五年規劃,2006至2010年),雖然起步較晚,但在系統設計和關鍵技術方面已取得成果,相關的「逐日工程」(取「夸父逐日」之意)在2018年啟動,位於重慶的首個太空太陽能電站實驗基地隨後亦已動工,整體進展有後來居上之勢。

中國OMEGA–SSPS地面試驗驗證系統。西安電子科技大學圖片

「逐日工程」空間太陽能電站地面驗證系統西安電子科技大學,其支撐塔為75m高的鋼結構,驗證系統主要包括五大子系統:歐米伽聚光與光電轉換、電力傳輸與管理、射頻發射天線、接收與整流天線、控制與測量。其工作原理,首先是根據太陽高度角確定聚光鏡需要傾斜的角度,在接收到聚光鏡反射的太陽光後,位於聚光鏡中心的光伏電池陣,將其轉化為直流電能。隨後,通過電源管理模組,四個聚光系統轉換得到的電能彙聚到中間發射天線,經過振盪器和放大器等模組,電能被進一步轉化為微波,利用無線傳輸的形式發射到接收天線。最後,接收天線將微波整流再次轉換成直流電,供給負載。

中國專家經過論證,已提出了相關路線圖,中期目標是力爭2030年建設一座兆瓦級(兆瓦是功率單位,等於1,000千瓦)太空太陽能試驗電站,實現應急供電並開展科學研究。而遠期目標是在2050年前,具備建設吉瓦級(1吉瓦等於1,000兆瓦,本港南丫島發電廠總發電量為3,700多兆瓦)商業化太空太陽能電站的能力,滿足國家可持續發展對能源安全的戰略需求。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

繼去年尾美國五角大樓的「中國軍力報告」炒作所謂「中國軍事威脅論」後,2026年伊始,美媒《新聞周刊》(Newsweek)也刊出了「中國計劃在2026年稱霸海上」(China's Plans to Dominate at Sea in 2026)的文章,指2025年中國已部署新的軍艦,在太平洋地區擴大影響力,預計新一年中國將快速推進海軍現代化,擴大在海上的影響力。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇嚴正回應,指中國的軍事發展並非針對任何第三方,唯一目的在於維護國家主權、安全和發展利益。

《新聞周刊》1月1日報道,中國已建成世界上艦艇數量最多的海軍,擁有超過370艘艦艇和潛艇,其中包括3艘航空母艦,打造「世界一流」軍隊計畫的一部分,包括最先進的航母福建號,到西太平洋和澳洲附近進行兩次引人注目的遠距離部署,表明中國海軍越來越有能力挑戰美國的海上霸權。五角大樓最新版的「中國軍力報告」更渲染「中國旨在取代美國成為世界上最強大的國家。」

中國航母在在太平洋演練。中國軍號圖片

報道更提及,近期中日兩國之間的「海上對峙」,似乎是一個「不祥之兆」,宣稱中國海軍可能會在2026年擴大部署範圍,包括增加部署頻率和持續時間,並前往更遠的地區;聲稱海上力量與龐大的導彈庫,已成為中國試圖對抗美國在「第一島鏈」軍事存在的關鍵。

報道援引新美國安全中心(CNAS)兼職高級研究員舒加特(Tom Shugart)稱,福建號的服役以及顯然正在建造的核動力航母,凸顯中國為打造一支出動員更高、有效載荷更大、作戰航空能力更強的航母部隊。

解放軍東部戰區早前圍繞台島演練。

福建艦是一艘配備彈射器的航母,能夠起飛更重的飛機,包括殲-35隱形戰鬥機。舒加特認為,表明中國航母艦載機聯隊正朝著「更有生存能力,航程更遠」的方向發展。

報道指,2025年中國海軍服役了首艘新一代隱形護衛艦——054B型護衛艦,並開始對076型兩棲攻擊艦進行海試,該艦艇具備通過彈射器起飛飛機的能力,可用於從海上向岸上投送力量。舒加特稱,這凸顯中國對水面艦隊持續推進現代化,其中包括了4個型號、超過40艘的054型護衛艦系列。

新一代054B型護衛艦。新華社圖片

與此同時,美國海軍最近也對其護衛艦項目進行重大調整,目標是在2028年首艦下水,是美國總統特朗普提出的「黃金艦隊」計劃的一部分

舒加特認為,076型兩棲攻擊艦是中國海軍艦隊中獨具特色的艦艇之一,它既可作為登陸作戰的海上平台,也可用於無人機飛行作業,使該艦能進行空中偵察和目標鎖定。

076型兩棲攻擊艦。新華社圖片

報道又引述澳洲海軍分析人士勒克(Alex Luck)稱,包括新型航母在內的新艦艇服役,顯示中國海軍對其裝備採購選擇的信心,且相關進展仍在加速。他指,076型兩棲攻擊艦的快速建造和裝配,以及這種設計在世界其他地方都不存在的事實,都印證了這點。

對中國海軍去年的幾次遠海演訓,包括雙航母遼寧艦和山東艦首次同時現身於西太平洋,舒加特形容,中國已成為「在多數衡量標準下的世界首屈一指海上強國」,表明中國正越來越適應在遠離本土的海域運作其海軍力量。

分析人士指,這些部署助中國累積指揮控制和後勤方面的經驗,同時也使中國海軍過去存在過往受限地區,實現了海軍的常態化存在。

去年11月7日,日本首相高市早苗甫上任便狂言台海衝突可被視為日本「存亡危機事態」,引發中方強烈不滿,導致兩國緊張關系急劇升級。到12月,遼寧艦編隊穿航宮古海峽,日方又渲染中國戰機在公海用雷達照射日本戰機。勒克形容,最近遼寧艦在日本附近出現的事件似乎是「一個不祥之兆」。

但外交部12月7日已闡明嚴正立場,指日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險,中方不接受日方所謂交涉,已當場駁回,並在北京和東京分別提出反交涉。

惟當被問及中國是否可能嘗試擴大在「第三島鏈」周邊存在時,勒克聲稱,中國海軍可能會在2026年擴大部署範圍,包括增加部署頻率和持續時間,並前往更遠的地區,「重點仍將放在西太平洋及鄰近的印度洋地區。」

外媒分析認為,配備彈射器的中國航母福建艦,能夠起飛更重的飛機,正朝「更有生存能力,航程更遠」的方向發展。央視截圖

另一方面,引人注意的是,五角大樓最新的「中國軍力報告」中,「判斷」中國的目標是擁有總計九艘航母,使其在太平洋地區的航母數量超越美國,現時美國海軍在該地區部署了6艘航母。

勒克聲稱,「我們有望看到更多跡象表明,093B型核動力攻擊潛艇在服役後實現作戰狀態。」他指,外界密切關注一款被稱為041型的新型中國潛艇。

舒加特也炒作稱,中國海軍今年另一目標是持續增強登陸能力,包括進一步整合登陸艇以及在兩棲演習中使用民用船隻,他將登陸艇稱之為「模塊化橋樑登陸艦」,配備了長長的坡道,使軍用車輛能夠繞過防禦嚴密的灘頭陣地。

舒加特更認為,去年的「九三閱兵」所展示的偵察監視和布雷無人潛航器,以及一系列新型反艦巡航導彈和高超音速系統,表明中國正日益重視水下作戰、海上拒止能力與遠程打擊一體化融合。

勒克則關注中國的第四艘航母,認為2026年將進入關鍵階段,也密切關注是否會出現第二艘076型兩棲攻擊艦。

《新聞周刊》最後稱,隨著美國加大造船力度,並向前沿部署兵力以維持其在太平洋地區的軍事存在,中國是否會進一步增強其海上力量,包括建造新型艦艇,還有待觀察。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇已嚴正回應《新聞周刊》報道,指中國的軍事發展並非針對任何第三方,唯一目的在於維護國家主權、安全和發展利益,並表示,中國航母的未來發展計劃將根據國防需要進行全面考慮,必須強調的是,中國的社會主義國家性質,走和平發展道路的戰略抉擇,獨立自主的和平外交政策,決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策。

此外,針對美方發布所謂「中國軍力報告」,國防部新聞發言人張曉剛近日也表示,美國年復一年發布此類報告,粗暴干涉中國內政,惡意曲解中國國防政策,憑空臆測中國軍力發展,誣蔑抹黑中國軍隊正常行動,通篇充斥著對華錯誤認知和地緣政治偏見,渲染所謂「中國軍事威脅」誤導國際社會,中方對此強烈不滿、堅決反對。

外交部發言人此前曾明確回應指,中國艦隊向來尊重遵守國際法,並根據國際法開展海上活動。國防部新聞發言人也曾強調,中方行動完全符合國際法和國際通行做法,不會對航空飛行安全造成影響。