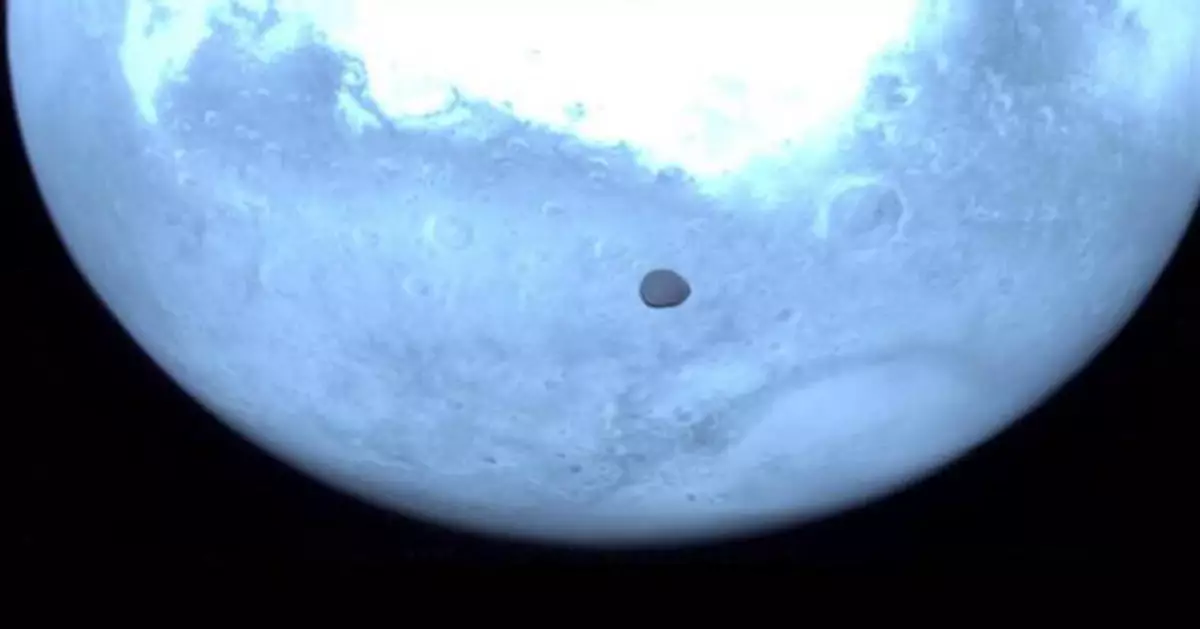

歐洲太空總署(ESA)宣布,「希拉號」(HERA)探測器在前往小行星撞擊位置的途中飛越火星,並捕捉了火星的衛星「火衛二」(Deimos)的珍貴影像。

HERA預計2026年底抵達目標小行星

這個任務的目的是研究美國國家航空暨太空總署(NASA)在2022年進行的首次行星防禦測試的效果,該測試涉及有意撞擊小行星「迪莫弗斯」(Dimorphos),以評估這項技術是否可作為未來地球的防禦手段。HERA預計將於2026年底抵達目標小行星,該小行星位於火星與木星之間的小行星帶,距離地球約1100萬公里。

Evropská kosmická agentura ESA zveřejnila první snímky z včerejšího průletu sondy Hera okolo Marsu a měsíce Deimos. Jejím cílem je planetka Didymos a její měsíček Dimorphos, kam dorazí na konci roku 2026. Více fotek v plném rozlišení bude zveřejněno dnes později. pic.twitter.com/aUHl3BZgTq

— Michal Vaclavik (@Kosmo_Michal) March 13, 2025

「HERA」捕捉罕見火衛二影像

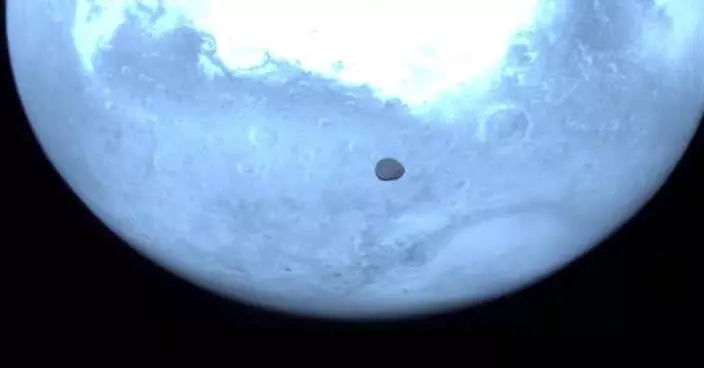

在這次長途旅程中,利用火星的引力進行「彈弓效應」是一個關鍵步驟。探測器12日借助火星的引力調整了航向並節省了燃料。當時,HERA以每小時33480公里的速度飛掠,距離火星表面最近僅5600公里,並利用這個機會測試了多項科學儀器,拍攝了約600張照片,其中包括火衛二的影像。

this is a BEAUTIFUL near-ir view of mars and its moon deimos taken by the esa’s hera spacecraft a few days ago!!! ? pic.twitter.com/NyXbdnjGnZ

— Jasmine ?? (@astro_jaz) March 16, 2025

火衛二和火衛一的起源目前仍是個謎

火衛二是火星的兩顆衛星中較小的一顆,形狀不規則,直徑約12.5公里,比較知名的「火衛一」(Phobos)鮮為人知。關於火衛二和火衛一的起源,目前仍是個謎:一些科學家認為它們是被火星的引力捕獲的小行星,而另一些則認為它們可能是火星受到撞擊後的產物。

影像有望透過分析火衛二的成分進一步解開其身世之謎

來自羅馬尼亞科學院天文研究所的波佩斯庫(Marcel Popescu)表示,HERA配備的「高光譜相機」(HyperScout)和熱紅外成像儀能捕捉人眼無法看到的光譜,這些影像有望透過分析火衛二的成分進一步解開其身世之謎。

What would Deimos look like to an astronaut in space around Mars? None of Hera's instruments are equivalent to the naked human eye, but here is the science team's first attempt. The 'saddle' between two peaks of Deimos shows up as a shadow pic.twitter.com/nnpPmrNBI5

— ESA's Hera mission (@ESA_Hera) March 13, 2025

HERA的主要目標是研究小行星「迪莫弗斯」。在2022年,NASA的DART任務成功撞擊了這顆寬160公尺的小行星,使其軌道繞母體小行星「迪迪莫斯」(Didymos)縮短了33分鐘。

行星防禦辦公室負責人:隨著觀測技術進步人類將更快發現具潛在威脅的小行星

歐洲太空總署的行星防禦辦公室負責人莫伊斯爾(Richard Moissl)強調,儘管迪莫弗斯本身對地球無害,但這項測試的意義在於隨著觀測技術的進步,人類將更快發現具潛在威脅的小行星。他舉例說,今年初發現的小行星「2024 YR」一度被認為有可能在2032年撞擊地球,雖然後續觀測排除了這個風險,但這也凸顯了行星防禦的重要性。

火衛二(照片中央黑點)是火星的兩顆衛星中較小的一顆,形狀不規則,直徑約12.5公里。(ESA官網)

為此,歐洲太空總署正在籌備第二項行星防禦任務,該任務將觀測即將在2029年4月13日以僅32000公里距離掠過地球的小行星「阿波菲斯」(Apophis)。這顆寬350公尺的小行星,如果計畫獲准,拉美西斯(Ramses)任務將於2028年發射,提前兩個月抵達目標,以進行近距離研究。