中國人罵人,喜歡用「王八」一字,遇上非常討厭的人更會用上「王八蛋」,殺傷力十足。翻看史書,「王八」有其歷史原形,他便是五代十國時前蜀主王建。

據北宋‧歐陽修《新五代史》〈卷六十三前蜀世家第三〉:「王建,字光圖,許州舞陽人也。隆眉廣顙,狀貌偉然。少無賴,以屠牛、盜驢、販私鹽為事,里人謂之賊王八。後為忠武軍卒,稍遷隊將。」原來的意思是前蜀主王建年輕無賴,又在兄弟姊妹中排行第八,便被人罵作「王八」,這是比較接近的說法。

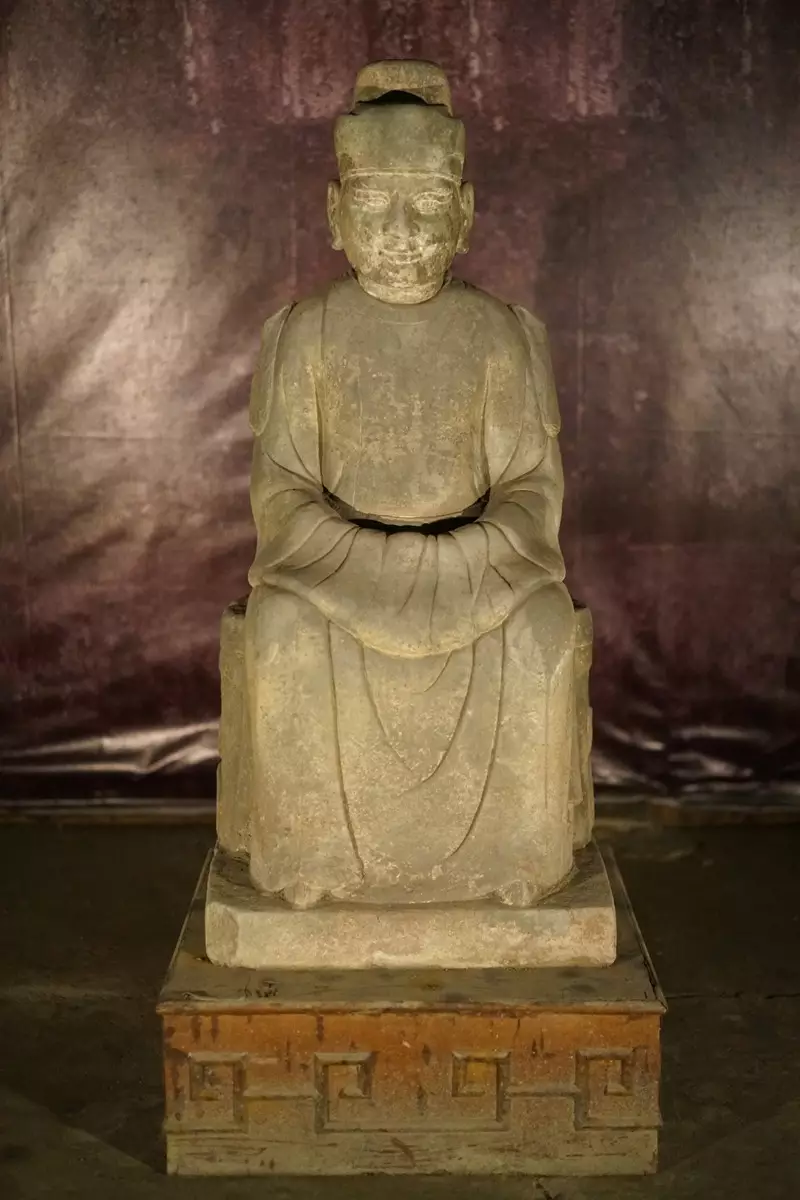

「王八」的歷史原形人物是前蜀主王建 (網上圖片)

現今罵人「王八」有多重意思,並非單純解作像王建之「無賴」,另一個比較常見的說法指妻子有外遇的男人,即俗稱「戴綠帽」,使「王八」又與烏龜有關。以常見的烏龜擁有綠色外殼,而古人的床底不少會採用烏龜裝飾,所以便有用烏龜來形容床第有染之事。據《唐史》及《封氏聞見記》所記,李封為延陵令時,採用一個有趣的方法懲罰手下,即手下犯罪,判罰戴綠頭巾以恥之,並以所罰之輕重定戴綠頭巾日數。久而久之,便在吳地(延陵及附近)形成戴綠頭巾代表罪人的文化。在明代,更規定伶人穿綠衣,以示其低賤身份,及後演變成妓院中作雜務的男性僕役,見晚清‧吳沃堯《二十年目睹之怪現狀》第一一回:「述農道:『這沒有甚麼蹊蹺,不過他出身微賤,聽說還是個王八,所以沒有甚人去理他。』」

「王八」之說又與烏龜有關 (網上圖片)

第三種說法與道德有關,此說盛行於明清時期。相傳「王八」是「忘八」的諧音,這裏的「八」是指八項德行,即「孝悌忠信禮義廉恥」。忘八就是無恥,這種解釋多見於明清小說,如明‧郎瑛《七修類稿》〈卷二十四〉:「諺語始...又罵人「王八賊」,蓋五代王建行八,素盜驢販私鹽,人罵王八賊也。...」及清‧翟灝《通俗編》〈卷十一〉:「王八〔五代史前蜀世家〕王建少無賴。以屠牛盜驢、販私鹽為事。里人謂之賊王八。〔七修類稿〕」「今詈人曰、王八。或云忘八之訛。言忘孝弟忠信禮義廉恥。不然也。」不過這一說法已與唐及五代相差甚遠,以下即嘗試解釋為「王八」歷史原形會成於五代十國時期呢?

南宋影青刻「龜鶴遐齡」梭邊盞連托 (網上圖片)

現代人喜歡幫人改「花名」。由於「花名」能令人「對號入座」,更易於聯想到對方,如「肥仔」、「鼻屎怪」等等,加上欺凌文化盛行,所以長久不衰。例如著名個人電腦CPU品牌Intel,因為放慢推出新產品的腳步,每代產品僅小修小改,所以有「牙膏廠」的戲稱,而政治人物則更甚。如美國前總統特朗普(Donald John Trump)又稱「侵」、「侵侵」或「當奴侵」,主要與他火爆的性格,挑起中美貿易戰等有關。不過在中國歷史長河中,唐代人喜歡此道,而且原理相同,都是根據當事人的容貌、性格、言行舉止等特徵給他們取外號,亦稱「諢名」,其中不乏對人貶斥、譏諷、挖苦的稱謂。比如宰相蘇味道辦事兩端不置可否且有手摸床角的習慣,人稱「蘇模棱」。盧懷慎居宰輔之位,遇事唯唯諾諾,被人戲稱「伴食宰相」。李林甫笑裏藏刀,人稱「李貓」,又稱「肉腰刀」等等。

這「王八」(設計圖片)

在唐代,張元一及魏光乘兩位官員更是有名喜歡幫人改「諢名」。如對於唐玄宗的名相姚崇,因為身材高大,走路又快,魏光乘說他是「趕蛇鸛鵲」。又如呂延嗣因為頭髮稀疏,而被魏光乘笑稱是「日本國使人」。

清代廣州花艇(海上妓院)模型,有以綠色為主。(資料圖片)

魏光乘不分輕重為眾人改「諢名」,最終只會犯眾憎,惡有惡報。當時有「京師三豹」之ㄧ的監察御史李全交,即以「品題朝士」(隨意評定朝廷命官)的罪名對魏光乘提出了彈劾。結果魏光乘從左拾遺的職位貶官到新州的新興縣(今廣東省雲浮市新興縣)當縣尉了,這不得不說是很重的懲罰。