在近代中國革命史上,難得出現三位一同出自廣東省佛山市高明區的譚姓革命家。他們儘管出身不同,年齡也有差異,卻不約而同踏上革命之路,史稱「革命三譚」。三譚是譚平山、譚植棠、譚天度的統稱,在廣東省佛山市有紀念三人的「三譚革命事蹟展覽館」,位於高明區明城鎮明七路325-6。

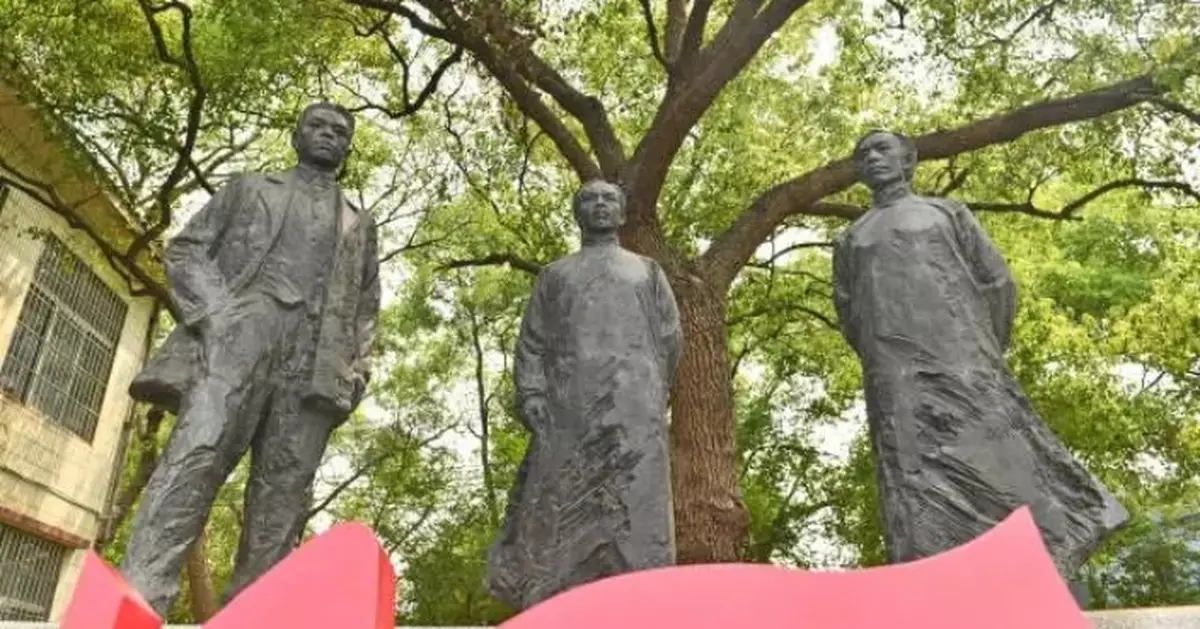

三譚革命事蹟展覽館 (網上圖片)

譚平山,1886年生,佛山市高明區明城鎮新元坊人。1909年加入中國同盟會。中國共產黨早期組織58名黨員之一,是廣東黨團組織的創建者和領導者,也是中共三大中央委員、中共廣東區委書記、中共四大中央執行委員、中共五大中央委員、中央政治局委員。1924年1月,在中國國民黨第一次全國代表大會上,代表國民黨臨時中央執行委員會向大會作工作報告。

譚平山銅像 (網上圖片)

第一次國共合作時期,曾擔任中共中央局駐國民黨中央黨團書記、國民黨臨時中央執行委員會書記、國民黨中常委、中央組織部部長、武漢國民政府農政部長等職。1926年代表中共出席在莫斯科召開的共產國際第七次執委擴大會議,並被選為大會主席團成員。他也是八一南昌起義發起人和領導者之一。

抗日戰爭和解放戰爭時期,譚平山在革命統一戰線上做了大量的工作。解放戰爭初期他與何香凝、李濟深等在香港組建了中國國民黨革命委員會,並任中央執行委員會常務委員,後任副主席。1949年10月1日,譚平山隨黨和國家領導人登上天安門城樓參加中華人民共和國開國大典。新中國成立後,任中央人民政府委員、人民監察委員會主任、民革中央副主席等職,同時還是第一屆全國人大常委會委員、第二屆全國政協委員。1956年4月2日,譚平山在北京病逝。

譚植棠 (網上圖片)

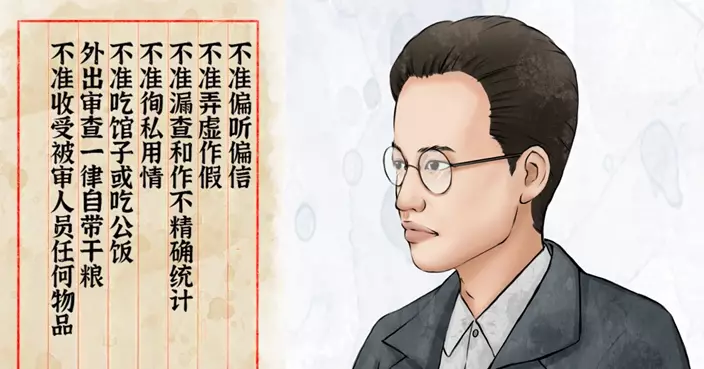

譚植棠,1893年生,佛山市高明區明城鎮濠基坊人。中國共產黨廣東黨組織的創建者和早期領導者之一。廣州農民運動講習所第一、二、三屆教員,第四屆主任。四一二反革命政變後,譚植棠因患肺癆,秘密返回家鄉養病,與黨組織失去聯繫。1944年底,前往東江抗日遊擊區,重回革命隊伍。1945年冬,經周恩來親自審理,以中共中央名義正式批准恢復黨籍。新中國成立後,譚植棠由中共華南分局派往肇慶擔任西江行政專署工商科科長兼貿易、糧食、百貨三大公司經理。1952年「三反」即「反貪污、反浪費、反官僚主義」運動中,譚植棠受到不公平待遇。同年6月,在廣州去世。1979年9月,獲組織平反。

譚天度在三人中享有「百歲革命家」之名,直到1999年5月才以106高齡在廣州病逝。(網上圖片)

譚天度,1893年生,佛山市高明區明城鎮青玉坊人。中共「一大」期間的黨員,曾參加過建黨、建軍、工運、農運、青運、統戰等許多重大的開創性工作。大革命時期,譚天度曾引導陳鐵軍等一大批優秀青年走上革命道路,還同周恩來、陳延年、彭湃、鄧中夏、蘇兆征等並肩作戰,參加了省港大罷工、八一南昌起義。新中國成立後,曾擔任廣東民族事務委員會主任、廣東省委統戰部副部長、廣東省政協副主席等職,為省港兩地的統戰、僑務工作做出了重要貢獻,被稱為「百歲革命家」「世紀松」。1999年5月,在廣州病逝,享年106歲。

1920年10月20日,《廣東羣報》創刊,以陳獨秀為總編輯,譚平山編新聞,譚植棠編副刊。(網上圖片)

為了緬懷譚平山、譚植棠、譚天度三位革命人物,更好地讓後人學習「三譚」的革命理想信念和愛國主義精神,高明市人民政府於1998年建立三譚革命事蹟展覽館。展館包括了紀念館、文化廣場等在內,其占地總面積近3000平方米,建築面積約326平方米,是一座仿古建築,分兩層,下麵有回廊,廊柱鋪設精緻瓷片,簷頂以玻璃瓦鑲嵌,外觀典雅大方。

三譚革命事蹟展覽館內三人的銅像 (網上圖片)

展館展陳面積810平方米,首層正中央擺放著譚平山、譚天度、譚植棠的半身玻璃鋼雕塑像。首層左邊是接待室,右邊展掛國家和省領導人以及史學家的題詞。二層是70多平方米的展廳,由100多幅珍貴的歷史圖片和幾十幅頗具代表性的文字資料組成,中央設有10多平方米的展臺,擺放相關文物和研究書刊。

譚平山故居 (網上圖片)

三譚革命事蹟展覽館於1997年12月被中共佛山市委、佛山市人民政府公佈為佛山市愛國主義基地,2014年12月被廣東省精神文明建設委員會、中共廣東省委宣傳部公佈為廣東省愛國主義教育基地。2017年6月被中共佛山市委組織部公佈為佛山市黨員教育基地。2013年12月被中共廣東省委黨史研究室公佈為廣東省中共黨史教育基地。2010年10月被中共廣東省委統戰部公佈為廣東統一戰線基地。

文章文字版權由廣東人民出版社許可