港大醫學院研究發現,接受手術的患者出院時使用鴉片類藥物,可增加術後鴉片類藥物的持續使用、接受醫療服务和死亡的機率。

香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)臨床醫學學院外科學系、藥理及藥劑學系、臨床醫學學院麻醉學系、家庭醫學及基層醫療學系,及醫衞大數據深析實驗室在香港展開了一項回顧性隊列研究,探索病人手術後使用鴉片類藥物的情况,包括出院時處方及手術後持續使用鴉片類藥物、與手術後需要醫療服務與及死亡風險之間的關係。研究結果顯示,接受手術的患者出院時使用鴉片類藥物,可增加術後鴉片類藥物的持續使用、接受醫療服务和死亡的機率。該研究结果现已发表於國際知名期刊《英国麻醉學雜誌》(British Journal ofAnaesthesia))(按此瀏覽期刊文章)。

點擊看圖輯

港⼤醫學院發現患者手術後使用鴉片類藥物,會增加其臨床情況惡化而需要再度求醫的機會。研究團隊成員包括:(左起)李蘭蘭、黃競浩博士、劉曉東、梁熊顯教授及張志偉教授。

香港大學李嘉誠醫學院FB圖片

目前美國疾病控制及预防中心(CDC)的鴉片類藥物處方臨床實踐指引建議對手術後中度至重度疼痛患者處方鴉片類鎮痛藥物,但使用鴉片類藥物或會增加患者術後急症求診、重複入院、死亡和其他不良反應的風。然而,有關手術後患者出院时使用鴉片類藥物的影響,現實證據仍不足夠。

團隊使用医院管理局提供的全港在2000年1月1日至2020年11月30日的病人电子健康數據作回顧性隊列研究,當中分析了438128名接受手術的患者。在所有接受手術的患者中,32,932名患者(7.52%)出院時處方了鴉片類藥物,405196名患者(92.48%)出院時未有獲處方鴉片類藥物。

香港大學李嘉誠醫學院FB圖片

在接受手術的患者中,出院時處方和未處方鴉片類藥物的比较下,分别有9.82%和3.11%的患者手術出院後持續使用鴉片類藥物,12.60%和8.66%的患者術後30天内到急診室求診,17.75%和13%的患者手術後30天内再次入院,以及1.68%和1.07%的患者術後30天內死亡。顯示出院时使用鴉片類藥物的患者,與出院时未使用鴉片類藥物的患者相比,手術後持續使用鴉片類藥物、30天內到急診室求診、再次入院和死亡的機率均顯著增加。

示意圖。設計圖片

港大醫學院臨床醫學學院外科學系李樹芬醫學基金會基金教授(外科)梁熊顯教授解釋:「儘管鴉片類藥物有不良影響,鴉片類藥物仍可被考虑為大手術出院患者術後疼痛管理的選擇。此外,患者應與臨床醫生討論鴉片類藥物使用的相關問题,例如鴉片類藥物的使用時間、副作用、選擇使用較低初始劑量、结合多種藥物及療程的多模式鎮痛方案,以探索替代性疼痛管理方法及適當調整術後的後續安排。這些討論有助患者做出明智决定,能夠仔細評估不同治療方案的優缺點。而為了減輕鴉片類藥物依賴或成瘾的風險,患者可以考慮其他疼痛管理策略,例如使用非鴉片類止痛藥、物理治療和認知行為治療,並與醫生討論協同制定一項權衡利弊的方案。」

港⼤醫學院發現患者手術後使用鴉片類藥物,會增加其臨床情況惡化而需要再度求醫的機會。研究團隊成員包括:(左起)李蘭蘭、黃競浩博士、劉曉東、梁熊顯教授及張志偉教授。

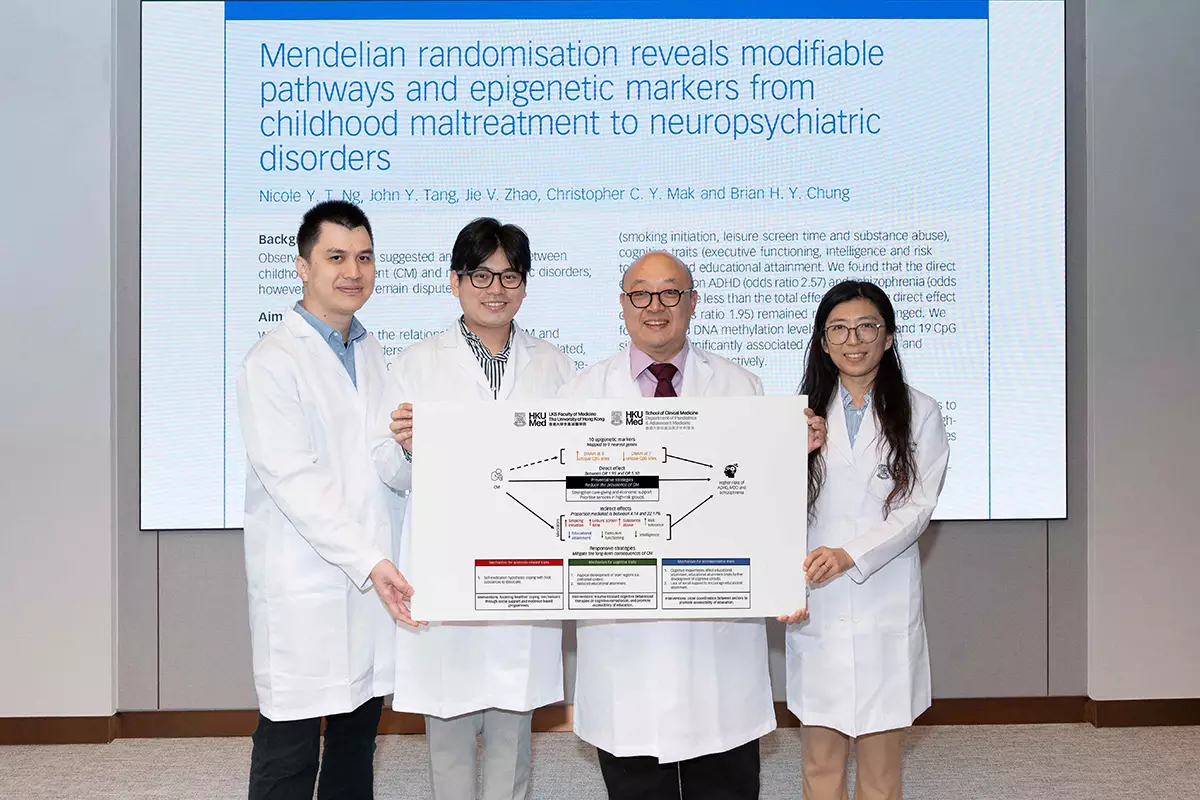

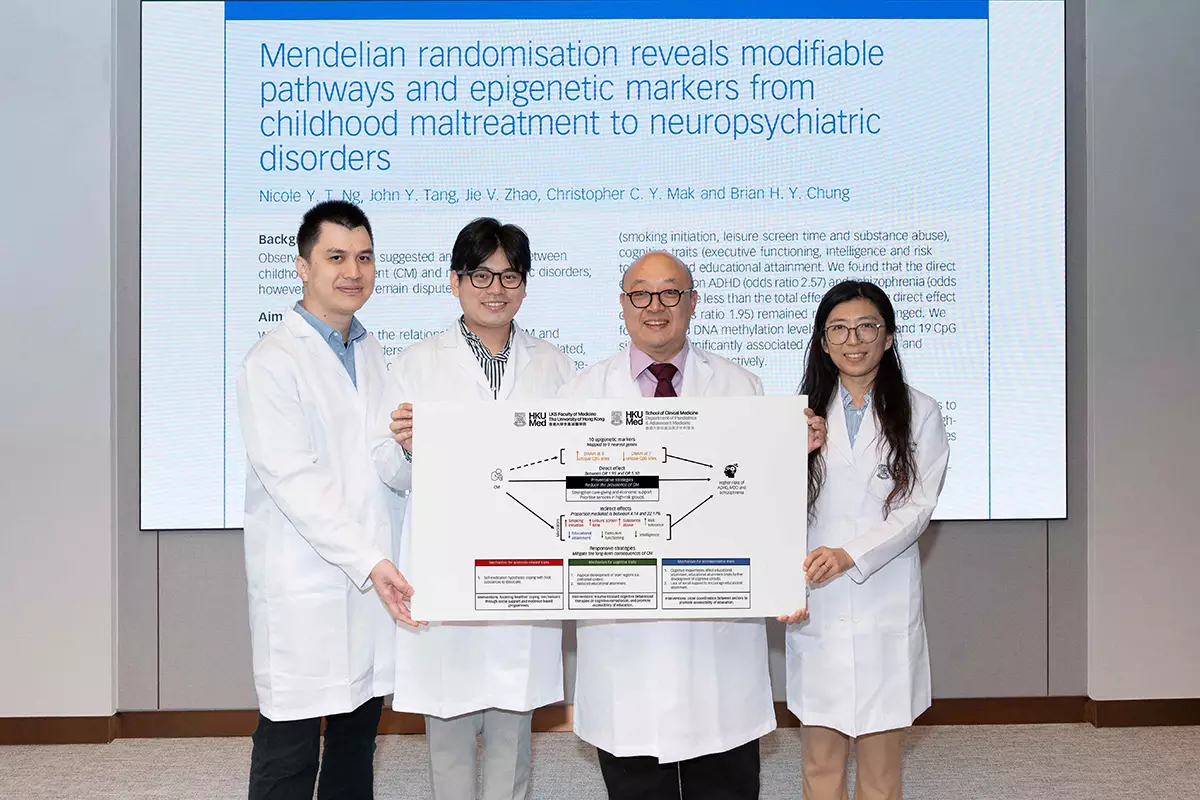

香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)臨床醫學學院兒童及青少年科學系研究團隊發表一項突破性研究,首次利用基因組學方法,分析逾50 萬名個案的神經精神疾病數據及 14 萬宗兒童受虐經歷,揭示兒童虐待與多種神經精神疾病之間的因果鏈。研究證實,童年經歷受虐的人士,其終生罹患思覺失調症的風險增加高達五倍,並指出虐待會透過行為模式、認知能力及基因組改變,顯著增加多種精神疾病風險,為制定更精準的早期干預和預防策略提供關鍵的科學依據。研究成果已刊登於國際期刊《英國精神病學雜誌》(按此瀏覽期刊文章)。

世界衛生組織將兒童虐待列為全球公共衛生挑戰,涵蓋身體虐待、心理虐待、性侵犯和疏忽照顧等多種形式。香港的情況同樣令人關注,根據社會福利署數據,新呈報的兒童虐待案件由 2020 年的940 宗急升至2024年的 1504 宗,增幅達六成。有研究指出,受虐兒童在成長過程中更容易出現社交問題、專注力不足、違規及攻擊行為,但這些警號往往被忽視,若未能及時識別及介入,問題可能惡化,甚至演變成嚴重精神疾病,為社會帶來沉重的醫療與經濟負擔。香港將於 2026 年 1月實施《強制舉報虐待兒童條例》,突顯社會對兒童保護的迫切性。

研究團隊整合了英國生物樣本庫(UK Biobank)和精神基因組學聯盟( Psychiatric Genomics Consortium)的大型公共基因組數據庫,分析了高達 50 萬人的神經精神疾病數據以及超過 14 萬人的兒童虐待經歷數據,成功在兒童虐待與多種神經精神疾病之間建立了一條清晰的因果鏈,並精準識別出增加精神疾病風險的關鍵因素和基因標記。

研究結果指出,兒童時期遭受虐待會大幅增加多種精神疾病的風險:受虐者罹患思覺失調症的風險增加五倍;專注力失調及過度活躍症風險高達九倍;而重度憂鬱症風險也增加近一倍。在生物層面,研究發現兒童虐待會在基因組留下「DNA甲基化」的表觀遺傳學標記,這種標記會受到環境、生活習慣甚至心理壓力影響,兒童虐待就是其中一個危險因素,能在基因上留下長期的「標記」。研究人員從數千個標記中鎖定十個異常位點,分布在九個關鍵基因附近,其中 CLU、MAPT和HNRNPK 三個基因與神經退化性疾病(如阿茲海默症、柏金遜症及其他認知障礙)密切相關,揭示兒童虐待可能影響精神疾病與神經退化疾病的共同生物途徑。

港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授鍾侃言醫生指出:「過去的研究主要依賴長期追蹤和問卷調查,但這些方法容易受到生活環境、社會背景等混雜因素干擾,難以準確評估兒童虐待的長遠影響,導致政策制定和臨床干預缺乏有力依據。港大醫學院團隊首次採用基因組學和表觀遺傳學方法,以客觀方法分析兒童虐待如何影響大腦與基因表達,並找出可干預的關鍵因素,為預防和治療提供科學基礎。」

他續指:「我們的研究證明,童年受虐能在基因層面留下長期標記,並影響與神經退化疾病相關的基因,透過識別 DNA甲基化 標記,未來有望開發針對高風險人群的早期生物標誌物篩查,甚至探索全新的藥物治療靶點,從源頭降低疾病風險。我們希望這項研究能成為一個起點,接下來我們將運用同樣嚴謹的研究方法,系統性地研究虐待、忽視、家庭困境等各類成長逆境,全面解析其總體危害與長遠影響,推動社會正視成長逆境對精神健康的深遠影響。」

同一學系系主任張耀輝教授亦表示:「這項研究提供有力證據證明,基因組醫學的應用範疇已不再局限於罕見疾病。通過採用證據等級僅次於隨機對照試驗的嚴謹方法——孟德爾隨機化,我們的基因組學研究團隊成功揭示兒童虐待與常見神經精神疾病之間的因果關係。這項突破性研究不僅改變傳統對基因組學的認知,更顯示基因組學能夠為兒科和公共衛生領域中普遍而富有挑戰性的問題,提供可靠且可行的科學見解。」

研究亦顯示,兒童虐待的影響不僅直接造成心理傷害,還會透過三類因素進一步增加罹患精神疾病的風險:第一類是成癮行為,包括吸煙、長時間使用螢幕以及濫藥;第二類是認知能力,如執行功能、智力水平和風險承受能力;第三類則是社會經濟條件,例如教育程度。鍾侃言醫生指出:「不同精神疾病受到這些因素影響的程度各異,但這些因素都是可干預的,若能在成長過程中改善行為、提升認知能力並提供教育支持,能有效降低精神疾病風險。儘管如此,由兒童虐待所導致的長期表觀遺傳標記,位於與神經退化疾病相關的基因附近,且可能難以逆轉。因此預防虐待仍是保護兒童最根本的措施。」

此研究由港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授鍾侃言醫生領導。其他合作夥伴包括同一學系的麥駿宇博士、碩士畢業生黃穎婷及博士生鄧昕,以及港大醫學院公共衛生學院助理教授趙潔教授。

鍾侃言醫生(前左)表示,由兒童虐待所導致的長期表觀遺傳標記,位於與神經退化疾病相關的基因附近,且可能難以逆轉,因此預防虐待仍是保護兒童最根本的措施。

由鍾侃言醫生(左三)領導的研究團隊,揭示兒童時期遭受虐待會大幅增加多種精神疾病的風險。