作者:全國政協委員、香港高昇基金執行主席 周春玲

近期颱風「杜蘇芮」造成福建沿海及京津冀地區重大損失,相比較而言,香港面對颱風處變不驚,背後的法制環境是科學治澇的重要保障,也是維持城市秩序的根本。

一是颱風到來前,嚴格按標準建設基礎設施,一旦發現偷工減料以刑事問責。

二是颱風到來時,各部門依法依章行事,不需要政府主要官員親臨指揮,或是臨時組建搶險隊。

城市內澇的成因

隨著極端氣候顯著增加的態勢,給城市的生產和生活帶來了巨大破壞,成為影響城市安全發展的重大制約因素。

就其成因分析,一方面,因為城市熱島效應和高樓林立的特徵,容易引起氣流上升導致強降水或連續性降水,是造成城市內澇的直接原因。

另一方面,尚不完善的城市防洪排澇體系也是內澇多發的重要原因。

城市防洪和排澇系統共同組成了城市防洪排澇體系,目前內地許多老城區排水大都為雨、污合流系統,由於泵站設施陳舊、管網老化以及泥沙污物淤積等原因,導致排水能力有所降低,更容易因雨水排除不暢導致嚴重的內澇問題。

九十年代深圳特區年年淹水,羅湖市中心淹水誇張,後來成了深圳城市發展的最大挑戰。廣東下苦功夫逐步治水,其中之一就是深圳河裁彎取直,成為內地基建治水的代表作。

而「基建治水+制度治水」典範是香港,長時間打磨出的一套制度體系運行有效。

香港治理城市內澇的經驗

香港在雨季期間不時受到持續暴雨和颱風等惡劣天氣威脅,每年平均降雨量約為2400毫米,為環太平洋地區內降雨量最高的城市之一,水浸問題在上世紀八、九十年代尤為嚴重。

過去三十年,香港在防治城市內澇方面有很多值得參考的經驗,一是硬件方面,建設了規模龐大的城市內澇防治工程;二是軟件方面,形成了一套行之有效的應對暴雨災害的制度體系。

香港城市內澇防治工程按不同地勢特點制訂策略,利用「防洪三招」,即截流、蓄洪、疏濬的方法,有效減低因暴雨引致的水浸風險。

截流方面,香港多山,政府通過興建雨水排放隧道,將高地集水區的雨水直接引流入大海,減輕下游市區排水系統負荷。

現有的四條總長約21公里的雨水排放隧道,可截取30%的雨水流量。

蓄洪方面,暴雨期間市區部分雨水會被引流至蓄洪池暫存,當前投入運作的有大坑東、上環、跑馬地及安秀道蓄洪池,正規劃興建或擴建五個蓄洪池,反映香港政府在治澇投入方面,從不停止。

疏浚方面,由渠務署負責進行排水系統改善工程,以拉直、擴闊和挖深河道,以及擴大或建造新的地下排水渠。至今已改善逾100公里河道,提升約94公里排水渠。令全香港水浸「黑點」數目從1995年的近90個減至5個。

香港在制度體系方面,為學生提供了停課復課指引,為僱員制定了《颱風及暴雨情況下工作守則》。在極端天氣情況下,香港無論幼兒園、中學校、大學都有明確的停課復課指引。

香港《僱員補償條例》明確規定,如果僱員在烈風警告(8號風球或以上預警)或暴雨警告(紅色暴雨或黑色暴雨預警)期間內因為上班遭遇意外,就必須算作工傷。

2019年,香港勞工處還頒布了一份《颱風及暴雨情況下工作守則》,這個守則提示僱員可以在簽訂合同時,將極端天氣下的假期安排明確寫進條款。

對無家可歸的人士,提前安置入庇護中心。

媒體全部進入臨戰狀態,當颱風警號發出後,記者自覺返回崗位,必須24小時不間斷向公眾作出即時報導。

諸如措施,最大限度減少人員和財產的損失。

綜合來看,香港治澇的成功原因,一是地理層面的,由於海岸線曲折漫長,雨水可以通過上述工程很快流到大海。

二是工程方案科學以及執行的標準嚴格。

三是應急的制度安排通過法律規章的形式確定下來,並得到了社會的嚴格遵守。

四是香港特區政府的局、署職責分明,負責執行的署(渠務署、路政署、土木工程拓展署等)由大量專業人士組成,評價他們工作的標準是完成的工程是否高質量、有創意,因而相對於行政官員追求政績,他們追求的更多是工程的水準。

幾點可借鑒的經驗

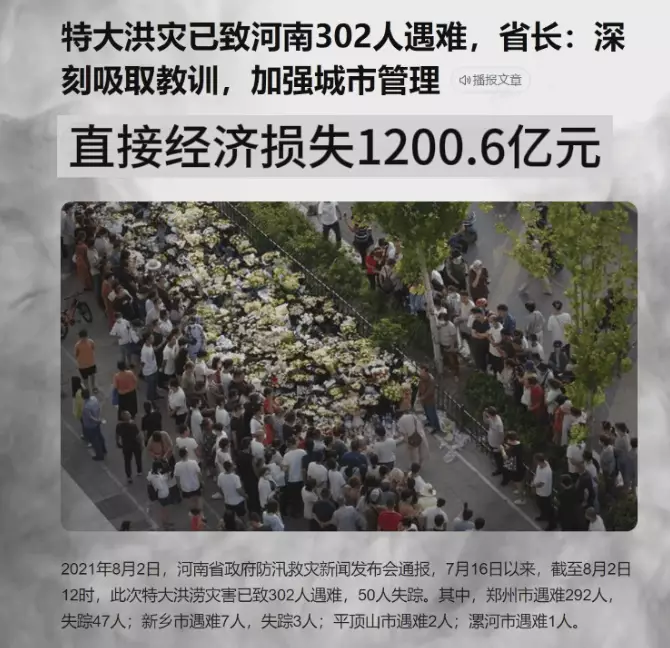

前兩年的鄭州內澇,今年多省份暴雨成災,與香港比較有幾點經驗可借鑒:

第一,明確城市基建層面的技術措施,包括城市排水出路和排水分區構建、雨水削峰調蓄、雨水行洩通道、雨水源頭減排、排水管渠及其附屬設施的改造計劃等。

第二,真刀真槍的推動工程建設,多渠道籌措資金。香港自1989年成立了渠務署以來,已經累計投入超過300億港幣開展洪澇治理,未來還將繼續投入300億港幣。

第三,逐步構建起社會能夠普遍接受的制度體系,並在維護制度的準確運行上下功夫。通過「基建治水+制度治水」,建立優良、穩健及明智的管治架構,從過往教訓中汲取經驗,不斷完善城市治理政策。

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **