作者:周春玲,全國政協委員,香港高昇基金执行主席

香港特區政府近日公佈的2023年第二季GDP預先估計數字顯示,香港經濟再次出現收縮跡象,「三駕馬車」中,投資、出口均不如市場預期,僅剩消費「一枝獨秀」,指出「訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力」。

不過旅遊和消費真的靠得住嗎?

最近,香港與內地客流正從「單向奔赴」向「雙向奔赴」模式轉變,港人北上消費逐漸成勢。

香港旅遊發展局的調查顯示,內地來港旅客的消費習慣也有所改變,以購物作為主要來港目的的比例,較疫情前有所下降。港人跑去了內地消費,旅客來了香港不再豪擲千金,這一現象可不容樂觀。

客源上依賴内地旅客

香港的客源市場可以分為長途市場、短途市場和內地市場三個部分。

2003年簽署CEPA及放開自由行後,內地遊客的比例出現了爆發式增長。

在過去十數年中,國際長途和亞洲短途市場的遊客增長速度嚴重下滑。

在經濟承壓的背景下,長途客源市場的旅行成本較高,自2012年起其佔比已經低於10%,而短途市場份額同樣下降至20%以下。

香港旅遊業對中國內地市場的依賴性逐步提高。

模式上依賴購物消費

香港作為亞洲的購物天堂享有盛譽,得益於其獨特的地理位置和自由港優勢,使得香港街頭售賣的消費品在安全和價格等方面相比其他地區更具吸引力和可靠性。

過往許多遊客選擇前往香港旅遊也的確是以購物為主要目的。

根據香港歷年遊客的消費模式分布,購物佔據了50%以上的份額。

對於短途遊客和內地遊客而言,購物消費佔據絕對的主導地位,尤其是內地遊客,過往購物消費約佔其旅遊消費的70%比重。

然而,這一優勢在長期給香港帶來豐厚利潤的同時,也導致了周邊旅遊國家的價格競爭。

根據近年世界經濟論壇的《全球旅游業競爭力報告》,香港的價格競爭力已經低於許多周邊亞洲國家,給本地的零售業帶來了巨大壓力,也導致香港旅遊服務業的收入從疫情前開始就不斷下滑。

香港的旅遊業非常依賴購物消費,尤其是來自內地遊客的購物消費。

面對挑戰,昔日的亞洲消費之都應該如何再出發?

減少物理隔閡

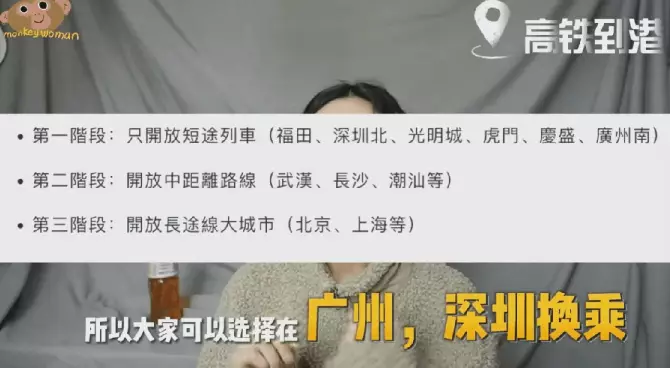

首先,需要降低與客源地之間的交通費用、縮短交通時間。

近期,可以加快修建港深西部鐵路,令到大灣區遊客可以暢通無阻地抵達或經香港過路。

遠期,應構建快速又高效的航空運輸體系,加快增開直航航線。

其次,要進一步加強香港本地的交通運輸能力,讓遊客從機場或高鐵站到景點的時間縮短。

盡量減少遊客的交通成本,提高熱門目的地的可達性。

最後,中國內地地大物博,旅遊資源豐富。

可以加強與內地不同「網紅」城市之間的聯繫,推出粵港澳大灣區「一程多地」的旅遊路線,令到長途遊客在灣區各個城市的景點間遊玩更加便利。

拉近心理距離

當遊客與旅遊目的地之間的心理距離變得更近時,他們會更願意前往那個地方旅遊和消費。

香港憑借其獨特的歷史背景,無論是語言還是食物選擇,香港都能迎合不同國家和地區遊客的需求。

因此,在宣傳方面,應不斷增強對不同文化的包容度,吸引更多來自不同文化背景的客源國的遊客。

巴黎有時尚品牌,紐約有文化美術,東京有動漫手伴,旅遊消費城市的形成,無一不是依靠特色文化產品以引領消費潮流。

香港業界和廣大市民,也要用熱情和開放的態度歡迎來自祖國和世界各地的遊客,讓他們感受到香港文化的兼容並包,以及香港電影、華語音樂的魅力。

這種互相理解和文化交流將使香港成為一個真正能夠吸引和留住各地朋友的地方。

提高服務質素

為了吸引全球各地的遊客來香港旅遊和消費,香港業界需要展現出卓越的服務質量。

一是需要建立完善的特殊事件和危機應對機制,確保旅客能夠在香港度過難忘的時光,並把這份美好的回憶帶回家。

二是需要構建一個高素質的旅遊服務行業,改善本地旅遊服務人員的職業技巧、服務態度以及妥善處理遊客投訴的能力。

通過提升旅遊服務行業的專業水平,樹立一個良好的旅遊目的地形象。

香港亞洲消費之都、購物天堂這些地位的確立,是在全球產業轉移、中國經濟騰飛的背景下逐步形成的。

走出三年疫情陰霾,在國家不斷深化對外開放的大背景下,香港這一亞洲購物天堂是時候抖擻精神再出發。

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **