作者:周春玲,全國政協委員,香港高昇基金执行主席

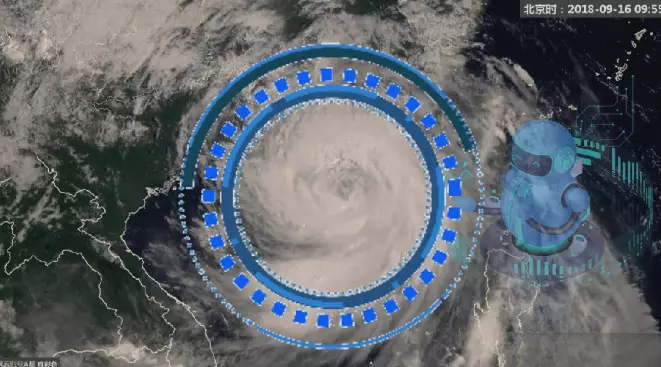

颱風「蘇拉」週末橫過香港南面,對内地東南沿海構成了大的威脅,香港天文台時隔五年再次掛起十號風球,代表風力達到颶風程度。

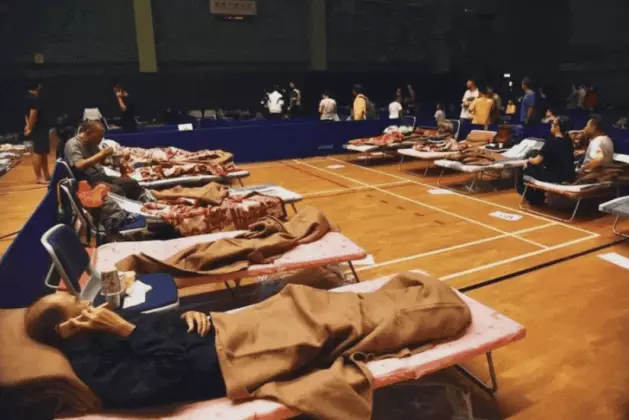

打風於不少港人心目中,一向等於「放假」、「打麻雀」,但五年前的2018年9月,超強颱風「山竹」襲港,儘管和鄰近的菲律賓等國家地區相比,香港在颱風中的表現值得肯定,但仍是令不少市民真正感受到了切身的恐慌。

政府在事前做足準備功夫,跨部門的防災工作備受讚賞,但災後處理卻為人詬病。

特別是在取下風球後,全港交通仍嚴重受阻,各處道路均有塌樹、水浸、大廈外牆物料脫落等危機,政府未有應變措施,使出勤上班之市民曝露在潛在危險之中。

政府因此進行了跨部門檢討。

一是提出有關「極端情況」的新措施。

即當超強颱風引致極端情況,政府會視乎情況,在八號颱風警告改為三號颱風警告前公佈「極端情況」,當「極端情況」取消,僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班。

守則又提到,當「極端情況」取消而需要復工,僱主應按實際情況彈性處理,如工作地點因受惡劣天氣破壞而有潛在安全風險,僱主應立刻進行安全檢查,採取合適安全措施,才安排僱員返回工作地點。

二是成立跨部門委員會。

提出面臨超強颱風襲港時,成立一個由政務司司長主持的督導委員會,負責監督準備、應變和善後階段的工作。

本次超強颱風蘇拉逼近香港時,市民可以通過新聞看到,政務司司長陳國基召開了這一跨部門督導委員會會議,並舉行聯合記者會講解政府各部門的應變部署。

三是優化樹木管理。

超強颱風山竹造成了54,000多宗樹木倒塌。發展局就此情況推出了《街道選樹指南》,提出行道樹須抵受惡劣的道路環境,所以行道樹必須能夠耐熱、耐旱、抗風、抗污染和耐澇,並列出80種較少應用而適合在香港街道種植的樹木品種,為政府部門和社會在選擇街道樹種時提供參考。

四是改善資訊發布。

政府於風季來臨前會設立「聯合運作平台」(COP),這個以地圖為本的電子平台,集合緊急事故的資訊,有助緊急監援中心和督導委員會評估情況,可供相關部門之間實時互通緊急資訊。

對外利用天文台廣受歡迎的流動應用程式「我的天文台」向市民發出政府緊急通告;運輸署亦透過「香港出行易」程式,向出行人士發布交通消息。

從政策體系的視角來考察,應急管理至少應包括立法和執行兩個過程。

前者主要表現為法律法規,一旦制定便應保持相對穩定,制度剛性與效力髙。後者主要為應急預案機制,彈性與效力相對低,易於隨情勢變化而調整。

颱風「山竹」後,調整的主要就是應急預案機制。

近年來伴隨著科學技術的發展,智慧城市建設已成為香港城市建設和發展的重要內容。與此同時,城市災害類型和災害發生頻率也發生了根本性變化。

必須認真思考並建立起符合香港智慧城市建設現狀的災害應急管理體系,進一步提升香港智慧城市的災害應急管理能力。

一是關注多元主體的參與。

儘管智慧城市災害的應急管理活動需要政府的主導,但是由於城市災害具有緊迫性和突發性的特點,智慧城市中其他主體的作用也不能被忽視。

因此,需要特區政府借助智慧城市強大的信息化能力,不斷健全線上與線下相結合的城市災害應急管理工作機制,真正將智慧城市理念與城市應急管理相結合。

二是提高智慧城市的安全保障能力。

一方面是信息安全,另一方面是智慧基礎設施的保護。

就信息安全來說,需要通過制定法律法規、升級安全技術、建立備份數據庫等綜合手段來確保數據安全。智慧城市對網絡、電力等要素有著強大的依賴性。

因此,需要加快對城市的相關基礎設施進行防災化升級改造,建立應急動力和通信線路,提升智慧城市應急管理的安全防範能力。

三是要加強智慧城市應急技術的研發。

可以通過專項補貼、政府採購等方式,全力支持香港科技企業在相關領域的發展,引導科技企業將最新的科研成果和專利投入到災害預警、救災物資調運等與城市災害應急管理密切相關的領域中,為政府有效地監測、處置、控制城市災害提供幫助。

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **