作者:周春玲,全國政協委員,香港高昇基金执行主席

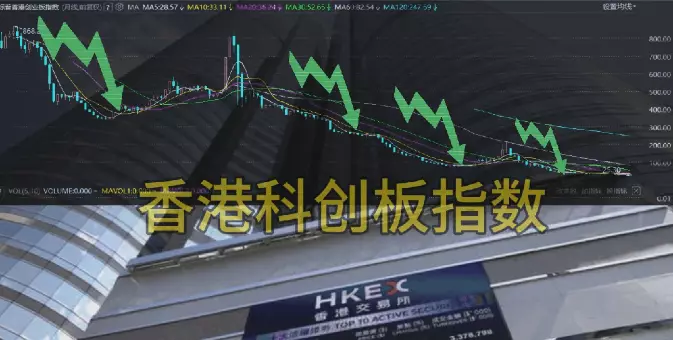

近日香港創業板市場(Growth Enterprise Market,簡稱GEM)的表現引起公眾關注,有人甚至在朋友圈大力“吐槽”,指責特區政府對提升金融不力。這一評論引起我的關注,特別翻查相關資料。

自香港推出創業板以來,其指數以868點起步,現在下跌了97%,近乎「歸零」。

翻查資料,香港創業板創立於2000年互聯網泡沫前夕,在上市條件、交易方式、監管方法和內容上都與主板市場有很大差別。

主要目標是給有增長潛力的新企業提供融資渠道,相對於主板市場來說,創業板具有更高的風險,主要供專業投資人士參與。

究其下跌的原因,一方面,香港創業板作為二板市場(Second-board Market),始終是主板(Main-board Market)的補充,各地政府對其管理態度有更加嚴格的趨勢;另一方面,股票市場也並非普適性的融資渠道。

德國人不再愛炒股

隨著21世紀初互聯網泡沫消退,同樣對標的「納斯達克」,還有成立於1976年的日本JASDAQ(後與大阪證券交易所合併)、成立於1997年的德國新市場Neuer Market(成立6年後夭折),都曾讓市場付出了慘痛的代價,坊間也戲稱德國人從此不再愛炒股。

吸取這些教訓後,為提升市場質素,港交所最終於2018年取消了創業板轉往港股主板上市的簡化申請程序,轉上主板的要求和標準都有提升,創業板不再是轉主板的「踏腳石」,與國際其他二板市場一樣逐漸不再受到創業者和投資人的青睞。

股票市場並非普適性的融資渠道

北京大學團隊曾按照發展階段的不同,提出了一個經濟體內產業的幾種類型,包括追趕型產業、領先型產業、換道超車型產業,以及轉進型產業等。

不同發展階段的產業,所需的政策支持各不相同,產業政策要精准,對應的金融支持也要精准,要更加尊重產業發展和金融市場的規律。

具體而言,領先型產業的企業通常相當成熟,資金需求主要會選擇通過股票市場或自有資金來滿足。

彎道超車型,需要自主創新,此類金融支持方式將更多依靠天使資本、風險資本等能夠分散風險的金融方式。

只有等技術、產品成熟後,才可以通過上市來解決大規模生產的資金需求並給天使和風險資本退出的渠道,或是並購給對此新技術、新產品感興趣的大公司。

追趕型產業的創新方式是以引進、模仿、改進為主,銀行貸款或發債是其主要的融資來源。

如是大企業,追趕時首先由銀行來支持,通過並購等手段引進學習已有成熟技術。

如是小企業,一些中小銀行即可滿足。

對於逐漸失去比較優勢的轉進型企業來說,開發新產品或者是渠道管理、質量管理,資金需求主要也是銀行支持為主。

產業興,金融興

總體來說,過去30年香港金融的快速發展得益於內地的改革開放,未來30年,香港金融的穩定也需要國家幫助香港尋找新的機遇。

一是要立足香港優勢,把握世界和國家的發展方向。

正如國家領導人上週在「香港一帶一路高峰論壇」的視頻發言中指出,香港擁有完善的金融基礎設施及開放活躍的金融市場,應不斷完善金融服務,進一步推動資金融通。

具體提到(1)強化全球離岸人民幣業務樞紐;(2)強化國際資產管理中心及風險管理中心功能(3)暢通融資渠道,發展綠色金融。

本人上月也曾探討過香港如何在「金磚+」的新格局中發揮作用,包括提議建設香港成為離岸人民幣中心,協助國家發展人民幣清算和結算系統,儘快驗證並推廣數字人民幣主導和適用的批發型CBDC跨境支付網路;

建設國際資產管理中心,推廣OFC(開放式基金型公司)和LPF(有限合夥基金)兩種新的基金結構,隨時檢討基金工具的競爭力。

二是要認識到「創科產業」與「金融服務」是共生關係。

任何的股票市場都需要其背後的經濟體有一個良好的產業經濟和發展局面作為支撐。

多年來香港沒能發展出或引進來成規模的創科實體,當年也曾成立以「香港X科技創業平台」為代表的,面向產、學、研全環節的創科投資機構,但工作一度停頓。

當前應加快北部都會區創科產業的發展步伐,特別是以河套深港科技創新合作區「一區兩園」為試驗區或突破口,強化產業支撐,長遠改變香港股市下沉的局面。

金融要為實體經濟服務,香港業界常講「金融活,經濟活;金融穩,經濟穩」。

事實上,未來更重要的是「產業興,金融興;產業強,金融強」。

經濟是肌體,金融是血脈,兩者共生共榮。作為市場的管理者,一定要想得更長遠,構建起可持續的「創科+金融」結合體。

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **