作者:周春玲,全國政協委員,香港高昇基金執行主席

春節長假已經接近尾聲,一般過了元宵節才算是春假結束。

「中國紅」、「中國福」、「中國龍」無處不在,人從眾逼爆各處。內地在過去一週,家家戶戶張燈結彩,共賀農曆新年。我們看中國經濟不應只停留在宏觀經濟數據上,更應多出門走走,看看千行百業和萬家燈火。

流動中的中國,和燈火裡的中國

密集的出行人流、紅火的街頭巷尾。

相信今年春節,包括香港市民在內的絕大多數地區的中國人都已經切身地感受到來這兩個。過去幾年因疫情未能回乡或出門探親訪友的人群,選擇在今年春節密集出行。

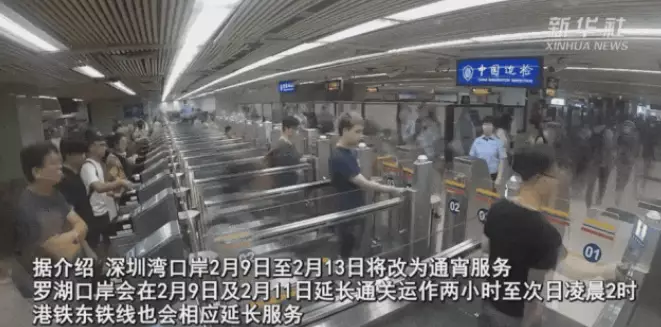

從陸續公佈的數據,假期前后,全國鐵路、公路和航空運輸均較往年呈現大幅度增長。

國家交通運輸部數據顯示,節前15天,鐵路、民航客運量分別為17754萬人次和3111萬人次,較2023年同期分別增長62.1%和71.7%。

據官方公布,2024年春节假期国内旅游出游4.74亿人次 同比增长34.3%。購票緊張、機票飛漲都體現出內地居民出行需求的快速恢復。

景區、商圈摩肩接踵,這份紅火的人氣在街頭巷尾蔓延開來。

內地電視劇《繁花》熱播之後,劇中上海黃河路「至真園」的原型苔聖園,已成為最新網紅打卡點。若想購買劇中同款國際飯店蝴蝶酥,往往要排隊至少四小時才能買到。

上海南京路步行街商圈七天銷售同比去年增長了11%,百貨、酒店、食品和餐飲板塊銷售額均超過了疫情前的水平。

新年前後,中老鐵路、中歐班列等一列列跨境列車化身「年貨班列」,令到中國龍年的相關商品物暢其流。

可以說,中國的「春節經濟」給新一年的世界經濟送來春風。給世界人們展示了一個流動中的中國,一個燈火裡的中國。

促銷費各顯神通,而需求的反彈更能體現中國民間經濟韌性

各地政府、企業依託春節假期,創造了很多的文化噱頭,賀歲電影、地方歷史文化演出、特色美食、聲光電賦能後的景區、以及龍年主體零售等,共同為每一個當地市民或者來到當地走親訪友觀光的客人奉上一桌文旅大餐。

誠然,經濟回升向好還要克服不少的挑戰。包括總體有效需求不足、部分行業產能過剩、社會收入增長預期弱,等等。

但我們也要充分認識到中國市場蘊藏的無限潛力。

從銀發經濟、體驗式消費到健康消費,市場主體對消費動向的把握,對創新轉型的堅持;老百姓對生活品質提升的需求,共同構成了中國民間經濟韌性,也是國民經濟復甦的底氣,更是中國經濟一路走來危中求變、難中破局的力量所在。

香港要把握住國家「消費促進年」的時機

促消費不只是今年香港的主要工作,也是整個中國的重要任務。去年中國經濟總量增長5.2%,當中超過八成都由消費支出帶動。

國家商務部日前公布,將2024年定為「消費促進年」。從國家層面堅持「政策和活動」雙輪驅動,辦好系列消費促進活動,推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。

具體來看,國家在「消費促進年」將主要包含以下五方面舉措:辦好系列活動、穩定和擴大傳統消費、培育壯大新型消費、擴大服務消費、優化消費環境。

與之對應,香港也要繼續鞏固盛事經濟取得的初步成效,繼續將其辦好、辦實。受新年煙花匯演等大型活動帶動,大年初一到初四的農曆新年假期期間,訪港旅客人次約75萬,已經恢復至2018年同期水平。期內本酒店整體入住率達到90%。

香港自由行政策也可以考慮在做足配套的基礎上進一步放寬。

2003年7月,四個城市開通首批自由行,隨著政策的不斷放開,目前22個省市區的49個城市實施了居民赴港個人自由行政策,覆蓋內地居民2.5億人。

因應內地近年的快速發展,香港特區政府也開口表示歡迎放寬自由行政策。

雖然赴港旅遊簽注的辦理並不複雜,但如果兩地政府可以多想一步,讓旅客少走一步,令到更多內地城市的居民也可通過自由行政策便利赴港,也能夠展示開門迎客的滿滿誠意。

簡思智庫

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **