美國國家點火裝置實現核聚變淨能量增益,有評論形容這一突破是「里程碑」,能幫助解決當前的全球能源短缺。不過,分析指出,離商用還很遙遠,其根本目的是研究核武器相關的物理問題,用以保持美國的核威懾力。

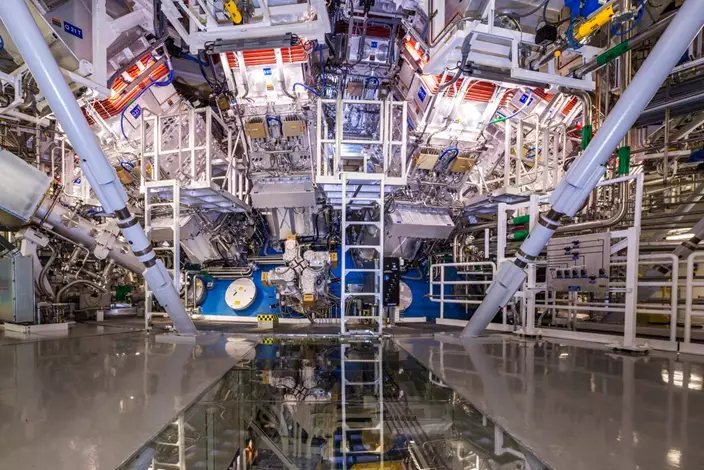

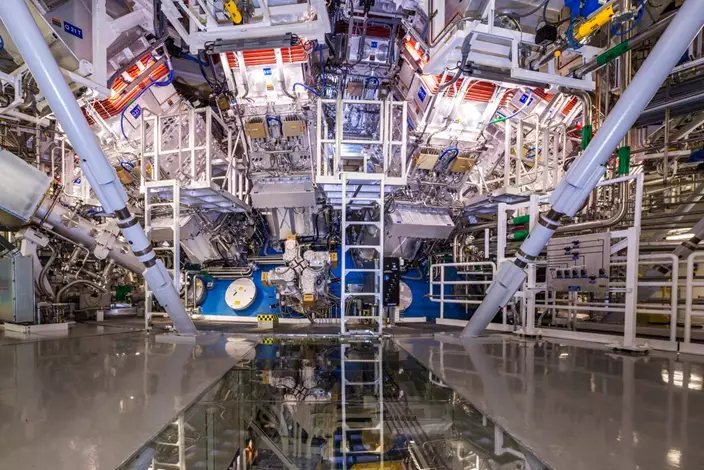

美國能源部宣布,國家點火裝置首次實現核聚變淨能量增益。AP圖片

美國能源部13日宣布,美國勞倫斯▪利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的國家點火裝置取得了重大突破——首次實現了「能量淨增益」,即核聚變反應產生的能量超過輸入的能量。

美國國家點火裝置。AP圖片

什麼是「美國國家點火裝置」?簡單而言,它是世界上最大的鐳射裝置,造價高達35億美元,有3個足球場那麼大,可以動用近200台雷射器產生的高能鐳射集中轟擊一個微小的核聚變材料靶標,以啟動核聚變反應。國家點火裝置於1997年開工建造,即便經歷了2008年的經濟危機,美國政府也咬牙把這個「吞金大戶」堅持下來,並在2009年完工。

但美國政府如此重視國家點火裝置的根本原因是什麼?

美國國家點火裝置由美國能源部下屬管理核武器的國家核安全局負責運行,它的主要任務是實現能產生高能量的聚變反應,並為美國核武器儲備的維護提供指導。

換句話說,國家點火裝置的「本職工作」並非是為全人類發展清潔的核聚變能源,而是為美國核武庫服務的——它的最初設計目標就是為通過類比爆炸來測試核武器。

《紐約時報》報導稱,除了在能源領域,首次核聚變點火成功的成果還將體現在軍事方面,用以保持美國的核威懾力。本次鐳射核聚變點火成功意味著人類首次實現了在實驗室內點燃熱核燃料。在此次核聚變反應發生的瞬間,輸出的能量功率達30000萬億瓦,接近於一個核武器爆炸輸出的能量功率。由於美國自1992年便停止地下核子試驗,核聚變實驗將為美國核武器研究提供更多資料。

中國核子物理學家、工程院院士杜祥琬也明確指出:「美國此次開展的鐳射能可控核聚變,根本目的是研究核武器相關的物理問題。」

事實上,在美國宣布這次「重大突破」後,不少業內專家也注意到它對於美國發展新型核武器的重大意義——這可以幫助美國繞過因《全面禁止核子試驗條約》而停止的地下核子試驗,轉而以較小的規模進行核反應實驗,並從中收集資料。LLNL的武器物理和設計項目主任馬克•赫爾曼表示,該實驗本身就創造了非常極端的環境,更加接近於核武器爆炸。雖然核反應在十億分之一秒內就結束了,但這段時間足以為研究核武器的科學家提供重要資料。

另一方面,美國國家點火裝置實現重大突破,的確在科技上是很大成就,但要說能夠解決能源危機,就「講大咗」。

在12月5日的實驗中,美國國家點火裝置用192束高能鐳射,將2.05兆焦的鐳射聚焦到核聚變材料上,產生了3.15兆焦的能量,能量增益首次大於1,達到了「點火」標準。實現「能量淨增益」被視為證明商業核聚變電站可行的關鍵一步,國家點火裝置的這次成功就證明了這一點。

但它距離真正意義上的實用化核聚變,還有非常遠的路要走。

《紐約時報》分析指出,該鐳射點火裝置建造於幾十年前,設計用途是「基礎科學」實驗,而非發電。因此,它平均每週只能發射約10次,而一個鐳射核聚變發電廠必須做到每秒發射約10次,才能提供合理的電力輸出。

英國《金融時報》稱,雖然該實驗產生的能量比雷射器輸入的能量高,誕生光是雷射器運行就需要約300兆焦的能量,就整個系統而言,這次核聚變產生的能量仍微不足道。此外,從聚變熱能轉化為電力的過程中還會有能量損失,「因此可以說,國家點火設施的實驗結果是一項科學上的成功,但離提供可用的、充足的清潔能源還有很長一段路要走。」

業內通常認為,核聚變商業化前景更好的並非是國家點火裝置所代表的高功率鐳射作為驅動器的慣性約束核聚變,而是另一條技術路線——利用磁約束的托卡馬克裝置。其中位於法國南部的「國際熱核聚變實驗堆(ITER)」是可與美國國家點火裝置相提並論的超級可控核聚變實驗裝置。

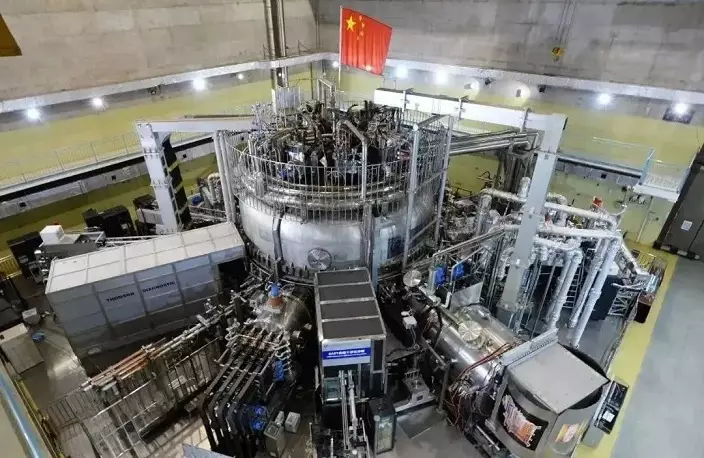

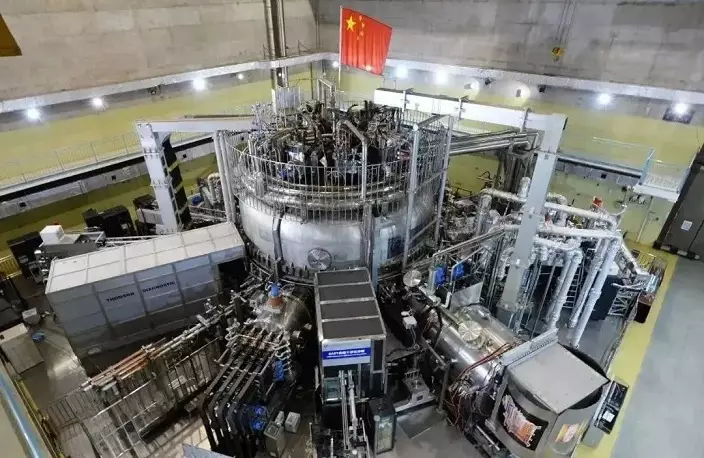

中國的「東方超環」。

值得一提的是,中國是這項計劃的重要參與國。此外中國還在合肥、成都建造有自己的托卡馬克裝置,承擔的就是開展獲取可控核聚變能源的實驗。例如中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所的EAST全超導托卡馬克裝置(「東方超環」)2021年成功實現1056秒的長脈衝高參數等離子體運行,成為世界上托卡馬克裝置實現的最長時間高溫等離子體運行,打破世界紀錄。

可見,在核聚變方面的研究並非美國一家獨大,中國在可控核聚變方面同樣走在世界前列。

止戈堂

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

日本航空自衛隊F-15J與遼寧艦艦載機殲-15在沖繩以東的對抗事件,開始只是日本防衛大臣投訴中國戰機用雷達鎖定日本戰機,然而幾天後,相關詳細內容也經各方陸續公佈。從目前拼湊出的場景來看,這是一場強度僅稍遜於「五·七」空戰、再次印證中國軍隊超視距空戰水準、並令日方高度緊張的高水平較量。

日本防衛大臣就日方戰機遭中方雷達照射一事對外說明情況,事件其後引發日媒與政界廣泛關注。

據共同社等日媒披露,當日從遼寧艦起飛的殲-15對兩架日本F-15J實施「間歇性雷達照射」,且雙方處於肉眼無法察覺的超視距狀態。日方反應敏感,宣稱「遭到火控雷達照射」,並於12月7日凌晨緊急召開記者會提出抗議;而中方則強硬回應,指出日本軍機多次逼近中國訓練空域進行滋擾,中方的反制舉措必要且正當。

日媒報道指,遼寧艦艦載機殲-15在相關海空域升空活動期間,對日本F-15J實施雷達照射。

此次事件的敏感之處在於—日本方面明確宣稱處於「超視距狀態」,也就是看不見對方,卻被對方鎖定;日機第二次被鎖定,也就是最遠的鎖定距離達到了148公里,而F-15J自身卻無法鎖定殲-15。這無疑是態勢逆轉的顯著體現。畢竟在本世紀初,日本的F-15J在西太平洋大多處於技術優勢地位,但如今形勢已然不同。原因十分簡單:遼寧艦機群的主力正在更新換代。殲-15T這款新型艦載機換裝了氮化鎵AESA雷達,對非隱身目標的探測距離接近300公里;相比之下,絕大多數F-15J仍採用1970年代架構的APG-63脈衝多普勒雷達,最大探測距離約為160公里,性能差距近乎一倍。這意味著,只要雙方都不開啟加力、不暴露紅外特徵,誰的探測距離更遠,誰就能率先掌握戰場主動權。就日媒披露的鎖定距離與交戰態勢而言,遼寧艦艦載機在探測與鎖定上佔上風。

日本航空自衛隊F-15J戰機。日方宣稱在超視距狀態下被對方鎖定,且自身無法反向鎖定目標。

軍事分析專家指出:日本F-15J戰機配備的AN/ALR-56C雷達告警器雖較為陳舊,但在遭遇單目標跟蹤模式照射時,依舊能夠做出反應。既然日本戰機觸發了告警,這表明殲-15的機載雷達並非進行普通掃描,而是切換至火控級別的能量輸出狀態。換而言之,從技術角度來看,這的確屬於「敵意意圖」級別的舉動,畢竟這是導彈發射前的最後一個步驟。只不過,在當下的AESA雷達時代,「鎖定」已不再像以往那樣,具有明顯、直接且易於識別的信號特徵。AESA雷達能夠在搜索模式下實現對目標的高精度跟蹤,並且具備低可截獲概率技術,目標的雷達告警器或許要等到導彈臨近時才會發出警報。也就是說,倘若鎖定行為發生在裝備AESA雷達的殲-15T上,日本的F-15J戰機甚至可能完全無法獲得預警,就不知不覺地進入了對方的射擊範圍。此次能夠觸發告警,更像是殲-15有意採用了傳統、可被識別的鎖定模式,其目的就是明確發出警告:「別靠太近」。

分析指出,殲-15系列艦載機已逐步換裝AESA雷達,在探測距離與低截獲能力方面具備明顯優勢。

真正值得留意的是,倘若處於戰時狀態,那麼配備空警-600或空警-500K的遼寧艦編隊,能夠在毫無預兆的情況下,由殲-15T發射霹靂-15空對空導彈。霹靂-15在中段通過資料鏈與雷達協同制導,F-15J的老式告警裝置根本無法提前察覺導彈來襲。待收到告警時,導彈的主動雷達導引頭已然逼近座艙。這也正是印度陣風戰機在面對巴基斯坦殲-10CE與霹靂-15組合時「表現得如此平靜」的原因——現代空戰已然從「比拼誰先發現對方」轉變為「較量誰能讓對方難以察覺危險」。

至於日本防衛省緣何將此次事件渲染成「極度危險行為」?只需瞭解背景便可知曉:遼寧艦於宮古海峽以東開展例行訓練,日方戰機多次靠近偵察,甚至在訓練空域邊緣徘徊。顯然,日本企圖掌握遼寧艦航母編隊最新的戰術、反應時間以及艦載機出動節奏,而中國自然不會任由其監視。雙方在這一海域的對峙高度常態化,甚至可以說已近乎實戰化。日本媒體與政界借此炒作「中國威脅論」,本質上是為F-15J升級、預警機擴充以及沖繩擴軍營造輿論聲勢。

日本航空自衛隊F-15J戰機。報道指,日方戰機多次接近相關海空域,雙方對峙其後升溫。

中方的表態反擊得更為直接:日本軍機多次進行滋擾,且接近程度十分危險,根本不是所謂的「被動遭遇」,更像是「有意碰瓷」。實際上,日本F-15J能在三小時內兩次被鎖定,還反覆逼近中國訓練海空域,這本身就表明日方企圖壓縮解放軍的訓練空間。而中國以火控照射予以回應,是一種「明確紅線」的信號。

解放軍海軍殲-15艦載戰鬥機。分析指,殲-15系列戰機正逐步完成雷達與航電系統升級。

從技術層面分析,此次鎖定行為對於殲-15老型號的機載雷達而言,實際上並未造成實質性損失。殲-15T、殲-15TD以及未來的殲-35艦載機,均配備了AESA雷達。在實戰環境中,這些戰機具備完善的低截獲概率能力,日本F-15J的告警系統根本難以實施有效反制。換言之,即便日方獲取了殲-15老式雷達的「特徵庫」,也無法為其本國下一代艦載機構建有效的防護屏障;相反,日本F-15J的脆弱性卻因此進一步凸顯。未來幾年,隨著殲-15T大規模列裝航母,遼寧艦與山東艦的艦載機編隊將逐步從「三代半混編」模式向現代化全面轉型。屆時,面對依舊以老款F-15J為主力的日本航空自衛隊,日本在空中的優勢將進一步縮減,甚至有可能在部分區域被解放軍反制壓制。

多架日本航空自衛隊F-15J戰機停放於基地。分析認為,相關機型老化問題正逐步凸顯。

更為關鍵的是,此次事件映照出一個現實:日本所擁有的F-35B數量有限,部署進程遲緩,且其艦載化平台為排水量不足的直升機航母;與之形成鮮明對比的是,中國首艘電磁彈射航母福建艦已籌備進入最終測試階段,殲-35隱身艦載機也即將形成戰鬥力。一旦福建艦組建戰鬥群,日本在西太平洋的空中主導權將發生質的變化。屆時,中日之間的「雷達照射事件」或許不再是四代機之間的對峙,而是隱身機對非隱身機的單方面壓制。