日前,中國海軍遼寧艦、山東艦同在太平洋海域活動,引起國內外輿論高度關注。6月10日,國防部官方網站引述「人民海軍」微信公眾號發布重磅消息,指航空母艦編隊赴遠海進行實戰化訓練。海軍發言人王學猛海軍大校表示,航母編隊赴西太平洋等海域進行訓練,檢驗部隊遠海防衛及聯合作戰能力,是根據年度計畫組織的例行訓練,旨在不斷提高履行使命能力,符合相關國際法和國際實踐,不針對特定國家和目標。

遼寧艦放飛艦載戰鬥機。

同日,外交部在例行記者會上,法新社記者援引日本防衛省最新披露的訊息問及,日本防衛省發言人稱,發現兩艘中國航母同時在太平洋活動,這是首次出現此種情況。外交部發言人林劍回應時重申,中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例,中國一貫奉行防禦性國防政策,希望日方客觀理性看待。

今次「雙航母」出擊,與2024年10月在南海的「雙雄會」有何不同?太平洋上的這一幕為何值得載入史冊?

《澎湃新聞》引述軍事專家王雲飛稱,雙航母協同作戰有很多協同方式,和單航母作戰不一樣,不能互相干擾,未來中國海軍也會經常進入西太平洋海域進行雙航母訓練或演習,這是形成整體協同作戰能力必須的訓練。

山東艦放飛艦載戰鬥機。

這次遼寧艦和山東艦並不是同時進入西太平洋海域,遼寧艦在上個月進入西太海域就已引發關注。

據日本自衛隊統合幕僚監部公佈的消息,5月27日,遼寧艦編隊經沖繩本島與宮古島間海域向東南航行進入太平洋。編隊內除遼寧艦外,還包括055型驅逐艦「南昌艦」和「無錫艦」、052D型驅逐艦「齊齊哈爾艦」、「唐山艦」和「太原艦」及054A型飛彈護衛艦煙台艦(538)以及一艘901型補給艦。之後在宮古島東南方約190公里海域發現遼寧艦艦載戰鬥機及直升機進行起降作業。

國防部發言人張曉剛大校在5月29日舉行的國防部記者例會上回應表示,遼寧艦航母編隊在相關海域訓練不針對特定國家和目標,符合國際法和國際實踐,日方的所作所為有點反應過度。

艦載戰鬥機進行夜間起飛。

據報道,日本海上自衛隊出動「高波號」、「海霧號」戰艦以及P-3C反潛巡邏機實施警戒監視與情報收集;而航空自衛隊則派出戰鬥機針對中方艦載機進行了緊急升空應對。

到6月7日,山東艦出現在西太海域。日本防衛省統合幕僚監部當日發布消息稱,山東艦航空母艦編隊在宮古島東南方約550公里的海域航行,編隊內還包括055型飛彈驅逐艦「遵義艦」、054A型護衛艦「運城艦」及「衡水艦」、以及903型綜合補給艦「微山湖艦」。

王雲飛認為,此次雙航母是首次同時在西太平洋海域進行訓練,具有戰略意義,值得關注。去年10月,在南海某海域,遼寧艦、山東艦編隊首次進行雙航母編隊演練,錘鍊提升航母編隊體係作戰能力。

王分析指,「台灣島以東的西太平洋海域是中國重點防禦的方向,以前沒有在西太平洋進行過雙航母訓練。」他指出:「這是中國海軍的一個必訓科目,因為如果未來發生軍事衝突,這個區域非常關鍵,因此必須進行雙航母的遠航訓練。」

王雲飛還表示,未來面臨的對手是比較複雜,「具有島鏈上面的基地,也有從那個方向過來的航母。所以一艘航母單獨出去,會面臨著孤軍奮戰的局面,需要雙航母甚至三航母。」

他認為,第二個值得關注,是接下來遼寧艦編隊和山東艦編隊是否會組成雙航母編隊進行訓練。

對一國海軍來說,雙航母編隊作戰是一個進階科目。軍事專家張軍社指,雙航母演練並非兩艘航母將兩個編隊簡單整合,如何配置及協同作戰,避免電子互相干擾等,涉及各方面,更為複雜,且效果也不是「1+1=2」,而是能獲得「1+1>2」的效果。

第三個值得注意點。據《環球時報》報道,日本《共同社》引述日本防衛省統合幕僚監部消息稱,中國「遼寧艦」6月7日至8日在南鳥島(屬東京都管轄)近海的太平洋航行,並確認有艦載戰機和直升機起降。據報道,防衛省稱這是中國航母首次進入該海域。

《彭博社》報道則表示,南鳥島是日本無人居住的島嶼,位於東京東南部約1800公里處,這可能是中國航母首次被發現在第二島鏈東部航行。《路透社》亦刊文稱,中國航母對太平洋方向進行了最深入的遠航,證明中國海軍的遠洋活動能力正在不斷增強。

王雲飛表示,隨著中國海軍走向大洋,航母編隊穿過所謂「第二島鏈」進入更深的大洋也是情理之中的事情,熟悉海域環境、錘煉官兵遠洋作戰能力,都需要走向更遠的大洋。

張軍社表示,日本媒體渲染炒作遼寧艦的動態,並沿用所謂的「第一島鏈」、「第二島鏈」概念,反映日本方面仍停留在冷戰時期的對抗思維中」。他指,所謂的「島鏈」觀念,是冷戰時期西方國家提出,旨在制約中國等的遠海活動能力,現在繼續用此概念來看待中國海軍的活動,顯然已不合時宜。

他認為,遼寧艦航母編隊此次抵達海域是航跡最遠的一次,背後的體系支撐功不可沒,航母編隊體係作戰能力也將在這種遠海訓練中得到進一步提高。

止戈堂

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

最近,中文互聯網上殲-20 掛載 4 個大型副油箱的照片再度引發廣泛熱議。軍事觀察人士測算得出其航程可達 6000 公里的消息,與此前曝光的「野獸掛彈模式」相互呼應。這兩組畫面不僅展示裝備性能變化,也被視為中國空軍隱身戰力由「單點突破」走向更高層次運用的重要訊號,反映其戰術運用逐步成熟。

殲-20 掛載四個大型副油箱飛行畫面曝光,顯示其轉場航程與持續作戰能力正進行實測驗證。

需要特別著重指出的是,殲-20 此次進行掛載的副油箱,每一只的容量都達到了 2400 升之多。處於滿油狀態下的時候,單只副油箱的重量就在 1.8 至 2 噸的範圍,要是掛載 4 只副油箱,其總載荷大約會達到 8 噸,這一情況有力地印證了殲-20 具備著非常強大的外掛能力。

這一合理的配置所帶來的航程躍升擁有極高的實戰價值:在側彈艙掛載 2 枚霹靂-10 導彈、機腹主彈艙掛載 4 枚霹靂-15 導彈這樣的標準載荷狀況下,殲-20 它的基礎作戰半徑就已經能夠達到 1500 公里。而當疊加了副油箱之後,其作戰半徑能夠直接提升至 2500 公里,並且單向航程突破 6000 公里也成為了具有現實可能性的事情。

這一非常可觀的數據是遠遠超過同類隱身戰機的:就以美軍目前正在使用的 F-22 隱身戰機作為例子來講,即便是掛載 4 個副油箱,它的最大航程僅僅只有 4000 公里,在正常情況下的作戰半徑更是只有 700 公里,「短腿先生」這樣的短板體現得十分顯著。

拍攝顯示,副油箱掛載下殲-20 仍保持穩定飛行姿態,反映外掛設計已納入整體氣動考量。

殲-20 所具備的航程優勢追根溯源是源於其先天的優秀設計:殲-20 的 2.1 至 2.2 的升力係數遠遠超過了 F-22 的 1.7。它所採用的鴨式佈局以及完整升力體設計實現了氣動效率的最大化,在消耗相同燃油的前提下能夠獲得更遠的航程。這種顯著的優勢直接對戰場格局帶來了改變——2500 公里的作戰半徑已經可以覆蓋第二島鏈以內所有重要的空中目標,在相當程度上改善傳統戰鬥機長期存在的「腿短」問題,讓遠程截擊、跨區域支援等任務不再只是設想而是變成了現實。

從測試邏輯看,此次殲-20A 的掛載飛行與數年前基本型的測試形成遞進:前者側重轉場航程驗證,後者則指向實戰場景——在取得制空權或可接受隱身折扣的環境下,通過副油箱延長滯空時間,精準獵殺敵方預警機、加油機等關鍵節點目標,瓦解其空中作戰體系。

倘若說副油箱拓展了殲-20 的「作戰半徑」,那麼殲-20過往測試的「野獸掛彈模式」則刷新了其「火力邊界」。從公開畫面可知,殲-20 機翼的 4 個掛點能夠掛載 8 枚霹靂-15 或霹靂-17,再加上機腹彈艙的 6 枚折疊翼霹靂-15 以及側彈艙的 2 枚霹靂-10,總攜彈量可達 16 枚,堪稱隱身戰機的「火力天花板」。

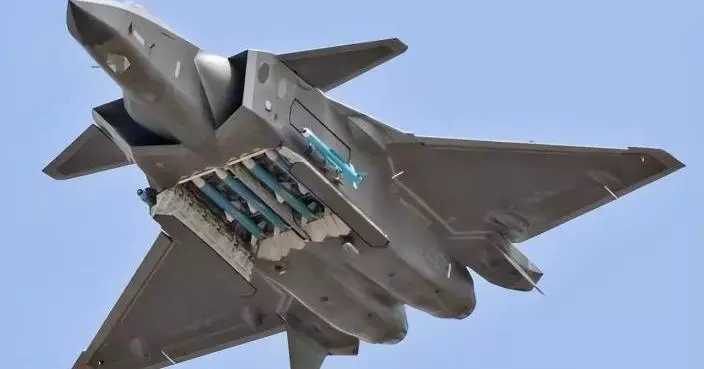

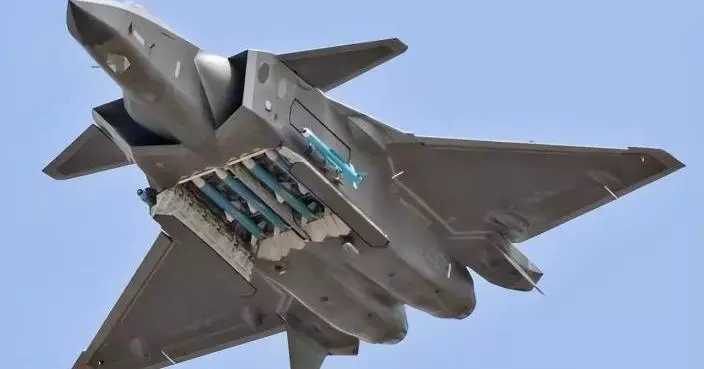

殲-20 彈艙打開狀態下的掛載細節,可見其內置彈艙與外掛配置正同步進行測試。

這種配置的戰術價值體現於「遠近兼顧、精準打擊」的層級化火力網:射程約 500 公里的霹靂-17 作為全球現役射程最遠的空對空導彈,可借助預警機引導實施超視距狙擊,專門針對 F-35 等隱身目標以及大型高價值平臺;射程超 200 公里的霹靂-15 構成中遠程攔截線,雙脈衝發動機賦予其變軌機動能力;霹靂-10 則憑藉 ±90° 視距角與 60G 機動性能築牢近距防禦圈。即便犧牲部分隱身性能,這種火力密度對於非隱身戰機仍具備壓倒性優勢,在低威脅環境下能夠實現「以一敵多」的作戰效能。

值得留意的是,這種掛載能力並非簡單的堆砌:殲-20 37 噸的最大起飛重量以及優化後的掛架設計,使其在攜帶大量載荷時依然能夠保持基本的機動性能,而雙聯複合掛架的運用則在火力與氣動效率之間找到了最佳平衡點。

無論是副油箱掛載以增加航程的方式,還是野獸模式這種大量外掛武器以提升火力輸出的手段,從本質上來說,它們其實都是殲-20 在作戰運用方面所進行的「場景化延伸」。在這種靈活多變的配置背後,體現出的是中國空軍對於隱身戰力有著極為深刻的理解:隱身並非是衡量作戰效能的唯一標準,還需要根據具體的任務類型進行動態的調整。

早前外媒報道曾關注殲-20 的「野獸掛彈」配置,相關畫面亦成為討論其火力邊界的重要參考。

在面臨高威脅的作戰環境時,殲-20 會以內置彈艙的方式來保持自身的隱身性能,從而實現隱蔽的突防;而在低威脅環境或者有強大的體系支撐的情況下,它則會以外掛載荷的形式來實現作戰效能的最大化。這種戰術的成熟不僅僅是作戰技巧的提升,更承載著十分明確的戰略意圖:一方面,通過殲-20 具備的 2500 公里作戰半徑與超遠程導彈的有效組合,能夠將制空線有力地前推至數千公里之外的區域,進而構建起針對第二島鏈的「空中防禦圈」;另一方面,對於空地、空艦導彈的掛載測試,這意味著殲-20 正在從傳統的「制空專用」模式向「多任務通用」模式進行轉型,它可以積極參與到對地打擊、反艦作戰等多元化的作戰任務當中。更具有深遠意義的是,這種能力的展示實際上是在為第六代戰機的發展進行鋪墊——當前所進行的遠程打擊測試能夠積累豐富的體系協同經驗,從而為未來開展穿透性制空作戰奠定堅實的基礎。

從美國 F-22 戰機所秉持的「專一制空」發展理念,到中國殲-20 戰機所實現的「多能懾控」發展模式,這兩款隱身戰機截然不同的發展路徑差異,實際上是中美兩國空軍戰略需求的一個縮影。殲-20 在制空能力和多任務能力方面所實現的雙重能力突破,這不僅僅是裝備技術層面所取得的勝利,更是中國空軍從傳統的「國土防空」戰略向「遠洋護衛」戰略成功轉型的一個生動證明。